今年も乗りまくりました2025年版「エンジン・ガイシャ大試乗会」。各メーカーがこの上半期にイチオシする総勢33台の輸入車に33人のモータージャーナリストが試乗!

山田弘樹さんが乗ったのは、ルノー・アルカナ・エスプリ・アルピーヌ、アウディSQ8スポーツバックeトロン、マセラティ・グランカブリオ・トロフェオ、フェラーリ・プロサングエ、DS 3オペラの5台だ!

ルノー・アルカナ・エスプリ・アルピーヌEテック・フル・ハイブリッド「操る楽しさを忘れていない」マイナーチェンジで「エスプリ・アルピーヌ」となったアルカナ。その変更点は主に内外装のブラッシュアップだったが、19インチ・タイヤの採用で走りもチョットだけ磨きがかかった。

感心したのはその乗り味が、予想以上に滑らかだったこと。確かに低速域では扁平タイヤが多少突き上げるけれど、速度が上がるほどにフラット感が高まり、ハンドルを切ればジワッと踏ん張る。ちょっと硬めの足で燃費を稼ぎながらも、操る楽しさを忘れていないあたりがアルピーヌ風味だ。

自然吸気の1.6リットル直列4気筒をベースとしたハイブリッド「E-TECH」は、モーターを積極的に使う常用域の走りが実に心地よい。またアクセルを踏み込めば、ドッグクラッチ式4段ATが素早くギアを落として、メリハリのある加速をしてくれる。ワイド・レンジのATだから変速が繰り返される場面だとノイジーだけれど、総じて走りは気持ちよく、ダメな部分も何だか憎めなくなる。燃費や乗り心地ばかりにこだわるハイブリッドでは得られないクルマの本質が、アルカナにはある。

アウディSQ8スポーツバックeトロン「完璧過ぎるがゆえの悩み」アウディe-tronとして独立していた時代から数えると、登場から約7年のキャリアを持つ「SQ8 e-tron」。しかし、その見た目やインテリアの質感、そして走りに全く古さを感じさせないあたりにアウディのすごみを感じた。

乗り込んだ瞬間から超高級車に乗っているという実感が高まり、走り出せばEVならではの静粛性がそのプレミアム感をさらに盛り上げる。西湘バイパスはメーカー泣かせの乗り心地性能に厳しいステージだが、継ぎ目を通過しても路面からの入力は見事にダンピングされ、ロードノイズや風切り音も極小だ。

数少ないネガがあるとしたらその重さが、ブレーキのタッチやターン・インのステア・フィールに影響していること。個人的にはそこまで飛ばさなければいいとは思うけれど、370kW/973Nmの出力を与えるならこうした部分でも感心させて欲しい。あとはあまりにシームレス過ぎて、エモさが足りないこと。完璧過ぎるがゆえに退屈とは贅沢な悩みだけれど、ここをいち早く攻略したEVが今後は人気を得て行くのだと感じた。

マセラティ・グランカブリオ・トロフェオ「恐れ入るセッティング術」グランツーリスモのねっとりと路面をつかむステアフィールとは対照的に、グランカブリオの操舵感は驚くほど軽やかだ。

その理由をリクツで考えれば、3リットルV6ツインターボのパワー&トルクを受け止めるべく締め上げられた足周りが、オープンの4座ボディには少しばかり硬すぎて、30扁平の高剛性タイヤをクーペほどうまくは潰せていないからだとは思うのだが、だからといってその感覚がネガティブかといえば、むしろ一切の泥臭さを感じさせないエアリーな身のこなしにイタリアらしさを色濃く感じてしまうのだから、マセラティのセッティング術には恐れ入る。

本音を言えば特に今回のように冷え切った気温のときはもう少しタイヤにエアボリュームがある方がよいとは思うけれど、可変ダンパーを仕込んだ乗り心地は決して悪くない。空から聞こえてくる“ネットゥーノ”エンジンの乾いた低音。クーペ比で100kgほど増えた車重がウソのように加速して行く優越感。550馬力の使い方を、マセラティは本当によくわかっている。

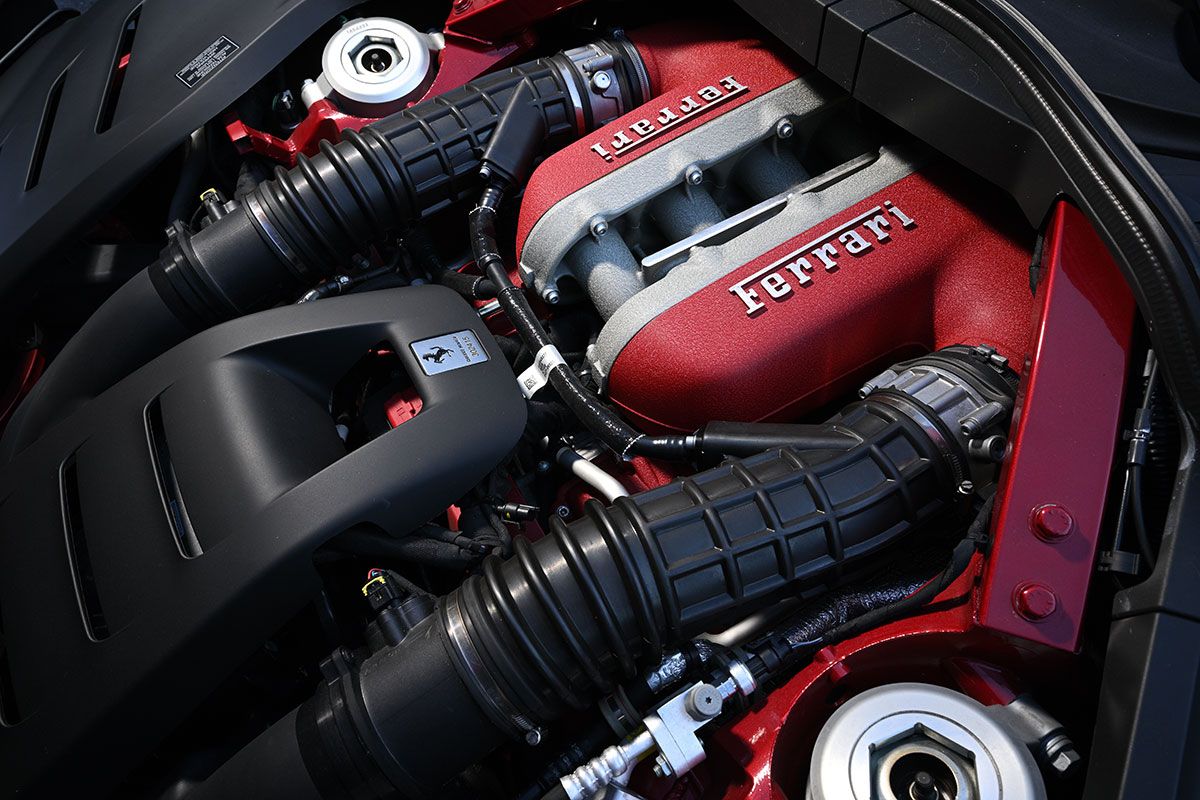

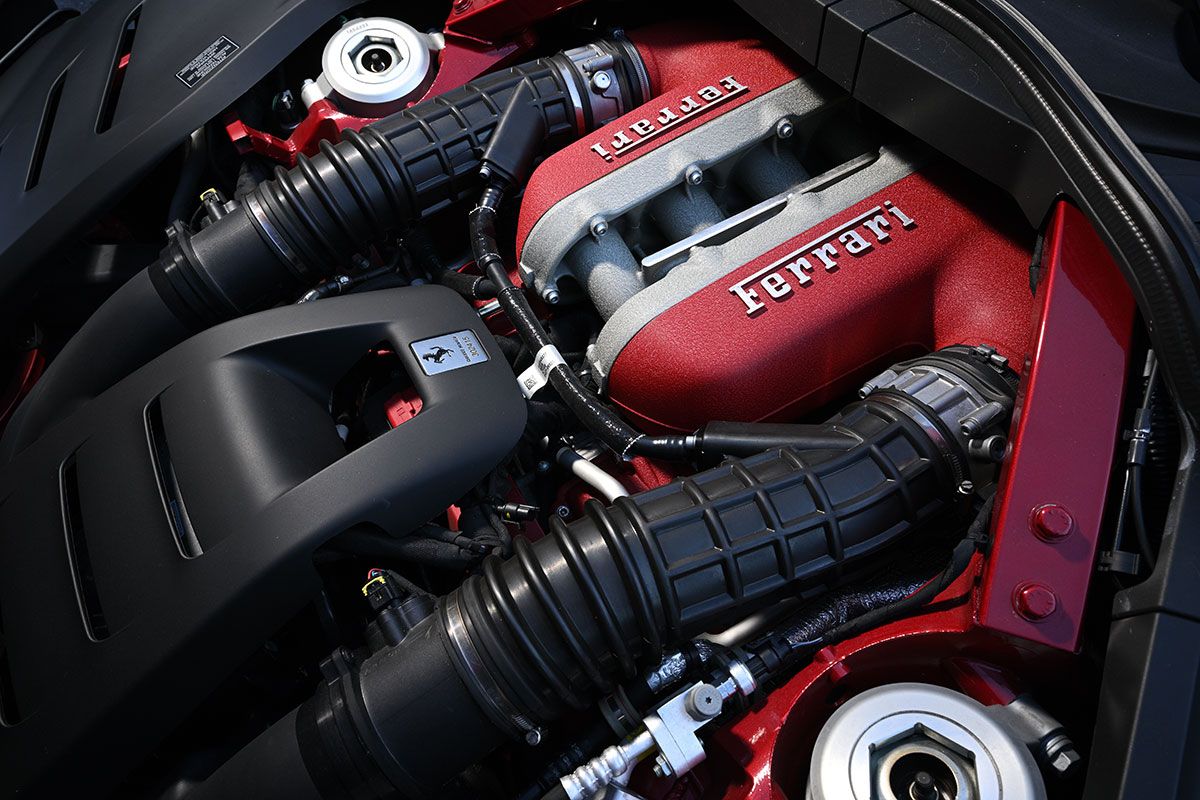

フェラーリ・プロサングエ「ただただ圧倒されるばかり」筆者は今回が“初プロサングエ”だったのだけれど、往復40km足らずのチョイ乗りでは、ただただその質感に圧倒されるばかりだった。

2mを28cmも超える全幅には多少気を遣ったが、とにもかくにも運転しやすい。足回りにはフェラーリ特有のソリッドさがあるけれど、呆れるほどに強靱なボディと4WDのトラクションが、その硬さを見事に抑え付けており、直線では矢のように走り、ハンドルを切り込めば超がつくほど正確にラインをトレースしてくれる。

その引き締まった乗り味に対して6.5リッターの排気量を持つ自然吸気のV12はすこぶる従順で、調教が行き届いた現代のV8ツインターボよりもさらに扱いやすい。

欲を言えばもう少しその吹け上がりにクーペモデルたちのような強烈さが欲しいところだが、それこそが門外漢のたわごとなのだろう。V12をマイルドに躾けたからこそプロサングエは、毎日乗れるSUVたり得るのだ。そしてこれを、雨が降ろうが跳ね石を食らおうが、躊躇なく乗り倒すことが、最高の贅沢なのだとため息をつく。

DS 3オペラ「とっても幸せな気持ちになる」そのふかふかなシートに座りながらDS 3 オペラを走らせていると、同じくしなやかな足周りが路面からの入力をトトン! と吸収して、とっても幸せな気持ちになる。乗り心地の感じ方は人それぞれとはいうけれど、このフランス車然とした乗り味には、それだけで十二分にお金を払う価値がある。

プジョー、シトロエン、そしてDS。この三兄弟は多くを共用しながらその上に独自の世界観を作り上げているが、まさにDSはふわふわなシトロエンとエッジーなプジョーの中間に位置する乗り心地が持ち味で、そのアバンギャルドな見た目に反してハンドリングは、実にまともである。

そんなシャシーを走らせるエンジンは、こなれにこなれた1.5リットル直列4気筒ディーゼル・ターボで、これがまた実にいい仕事をする。常用域での粘り腰は当然のこと、ツインカムがもたらす吹け上がりはガソリン・エンジンばりにスカッ! と痛快だ。電動化の“デ”の字もない先進性の無さも、どこ吹く風。モーターよりも遙かに濃厚なフランス車の古典が、DS3オペラにはある。

「テンションの上げ方」がすごい!今のガイシャがすごいのは「テンションの上げ方」。特に電動化への舵を最初に大きく切った欧州車たちは、いまその方向性自体が見直され始めているとはいえ、エンジンというクルマの本質的な魅力が失われて行く状況を横目に、あの手この手でクルマの楽しさを表現しようと奮闘している。

今回試乗した5台はどれも驚くほどにイケメンだったし、フランス勢以外はセンター・モニターも大きくて、団塊ジュニア世代のオッサンには操作がとても複雑だった。毎日使う道具としての質実剛健さは失われつつあるけれど、この必死さはむしろ評価すべきだ。

かたやずっと変わらない魅力もあって、それは「走りの良さ」だ。日本より3割は高いアベレージで長距離を走る国のクルマたちは、たとえ大衆車であってもシャシーがしっかりしている。それぞれお国柄は違っていても、走らせてワクワクしたり、じわりと感動できるクルマ作りを今もしている。

文=山田弘樹

(ENGINE2025年4月号)