富山県高岡市に住む林曉さん(71歳)は今年(2025年)の10月、漆芸家として国の重要無形文化財技術保持者に認定された。重要無形文化財技術保持者とはいわゆる人間国宝のことだ。富山県では20年ぶりのことだという。

その林さんがカングーに乗っているという話は、北陸のディーラーのルノー金沢から教えてもらった。しかもそのカングーは現行型のディーゼルのマニュアルらしい。

カングー・ラバーの間でも、最良と言われる1.5リッター直4のターボ・ディーゼルと6段M Tの組み合わせ。昨年秋に発売され、マニュアルで買えるのはこのモデルだけとあって、あっという間に完売した限定車だ。

それにしても71歳で人間国宝に認定されるほどの漆芸家が、どうしてまたツウ好みのカングーに乗ることになったのか。

これにはきっと興味深いエピソードが隠されているに違いない。そう期待に胸を膨らませて富山の高岡に行ってみると、そこで会った林さんは、漆職人という旧来のイメージしか持たないこちらの古びた考えをブチ壊す、漆工芸の最先端を行くアーティストでありエンジニアでもあった。

大切なのはインプロビゼーション

「私のやり方は正しくない(笑)」

漆芸と言うと、思い浮かべるのは木地師や塗師など、それぞれが職人として分業化されているものとばかり思っていたと、正直に告白すると、林さんはこう言ってのっけからこちらを驚かせた。

「明治の頃にアートという概念が入ってきて以降、伝統工芸でも個人がフィーチャーされる時代に育っちゃったので、勘違いしちゃったんですね(笑)。本来は個別に職人がいて、それを俯瞰して見ているプロデューサーがいるのが正しいんです」

勘違いしちゃったとユーモアたっぷりに笑わせる林さんだが、実は林さんのように木地の造形づくりから塗り仕上げと工程のすべてをひとりで行う方法は、髹漆(きゅうしつ)と言って漆芸のなかでも最も古く高度な技法とされている。林さんが人間国宝に認定されたのはこの髹漆による作品が高く評価されたからだ。

◆ルノー・カングーの詳しい情報はこちら

林さんが漆と出会ったのは高校生の頃。しかしはじめはそれほど興味があったわけではなかった。ただ子供の頃から物をつくるのは好きで、乗り物の模型は自分で設計するほどだったと言う。

それもあって大学の進路は理工学部を考えたが、工学を追求すると公害問題を起こすことになるかもしれないと思い、人のためになるものにしようと美術系を選んで東京藝術大学の工芸科に進学した。漆との本格的なかかわりはここから始まった。

このときいろいろある工芸のなかから漆を選んだ理由がふるっていて、「木は昔から馴染みが深い。模型でバルサ材もいじったから」と言うので笑ってしまったが、「本当にこれを人間がつくったのかと言うくらい完成度が高い」漆芸は、林青年の想像力と好奇心を大いに刺激したに違いない。

◆ルノー・カングーの詳しい情報はこちらそんな林さんが雑誌(『カースタイリング』2010年3月号)のインタビュー記事で、作品づくりについてとても興味深いことを言っている。大事にしているのはインプロビゼーション、即興だと言うのだ。

作品をつくるときは、最初から方針が決まっているわけではなく、たとえばジャズの即興演奏が進行コードのなかで面白く自由な表現をしているように、林さんにとっては漆の塗りも研ぎも仕上げも、アドリブでどれだけ面白いことができるかが重要だと言う。

この発想の豊かさ創造の自由さが、林作品の独特の美しさを生み出すひとつの要素になっているのではないか。

林さんは作品づくりにCADも使う。伝統工芸にCAD? と思うかもしれないが、自由な林さんはCADの工程でも塗りや研ぎと同じように即興を楽しみ、漆器に息を呑むような美しいラインを描き出している。

件の雑誌には、なんと林さんがCADでデザインした電気自動車の写真も載っていた。富山の小さな自動車メーカーに林さん自ら企画を持ち込み、市販もされている。しかもこのときクレイモデルまで製作して自分で削り出したと言うから驚く。

「CADを使ってクルマのデザインをつくるには、実は高度なテクニックが必要なんです。漆の作品をつくる上でも大変有効なこともあって、いまでもやってるんですよ」

そう言ってにこにこしながら見せてくれたのは、ドイツの某スポーツカーメーカーを代表するモデルを元にデザインしたハヤシ・スペシャルのスポーツカーだった。

CADは漆の作品づくりに必要な大事な手段のひとつだが、一方では乗り物の模型を設計していた少年時代の想いをいまも愉しめるツールでもあったと言うわけだ。

◆ルノー・カングーの詳しい情報はこちら

賢い奥さんと陽気なお姉さん

そんな林さんがなぜカングーに乗ることになったのか。きっかけは某国産メーカーのミニバンにあった。

そのミニバン、家族を乗せたり作品を運んだりするために買ったがどうにも運転が面白くない。聞けばその前はドイツ車のハッチバックやセダンに乗っていたと言う。しかもどちらもマニュアルだったものだからなおさらだ。そんなとき次の買い替え候補に上がったのがルノーのカングーだった。

これまでフランス車には一度も乗ったことがない。自分の今のニーズにも合っている。なによりもマニュアルが選べることが良かった。

「ドイツ車の某セダンは、たとえるとえらく賢い奥さんをもらっちゃったと言う感じだけど、カングーは陽気な少し年増なお姉さんみたいで、乗ると今日は晴れてるから一緒にどこかへ行こうよと誘われているみたい。フランスのクルマは自由ですね(笑)」

賢い奥さんと陽気なお姉さんの独仏クルマ対比はなんとも林さんらしくて爆笑ものだ。長らく富山大学で教鞭をとっていただけあってユーモアたっぷりのワードが次々に飛び出してくる。

「乗り心地もわりとビシッとしていて、なによりもハンドリングが断然楽しいですよね。そのへんの感じはとても好きでした」

林さんが最初に買ったカングーは先代のガソリンのマニュアルだったが、実は現行型になってマニュアルがカタログ落ちしたこともあり、次のマイカー候補は漠然と別のクルマを考えていたと言う。そんなピンチを救ってくれたのが林さんのカングーの面倒をみていたディーラーのルノー金沢だ。

営業の担当者は、林さんがマニュアルトランスミッションに並々ならぬこだわりがあることをわかっていたに違いない。サハラ砂漠の昼と夜をイメージしたベージュ・サハラとグリ・カシオペ・メタリックと言うボディ・カラーの限定モデル、カングー・クルール・ディーゼルMTが出ることを伝え、抽選に参加することを勧めてくれたと言う。

「やっぱりマニュアルはいいですね。オモチャなんですよ僕にとってマニュアルは(笑)。オモチャが簡単になったら面白くないでしょ。難しい方がいい」

◆ルノー・カングーの詳しい情報はこちら

極限の美の領域

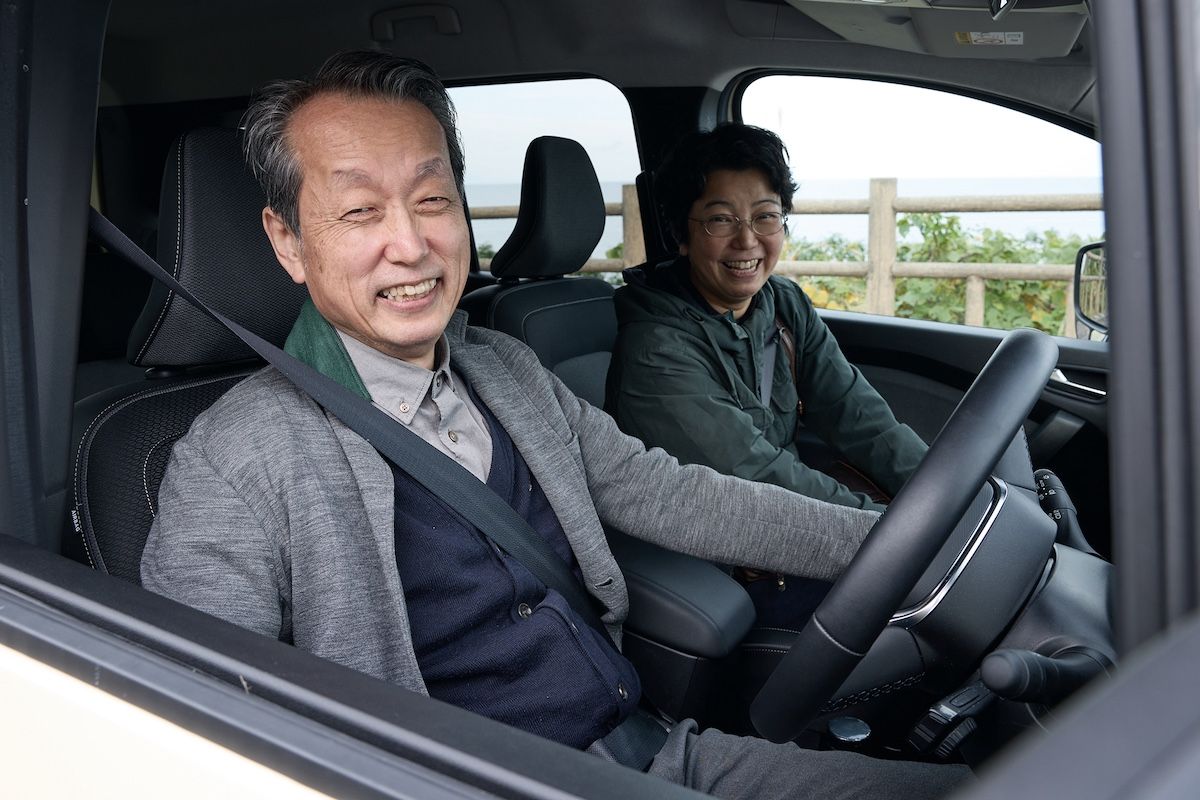

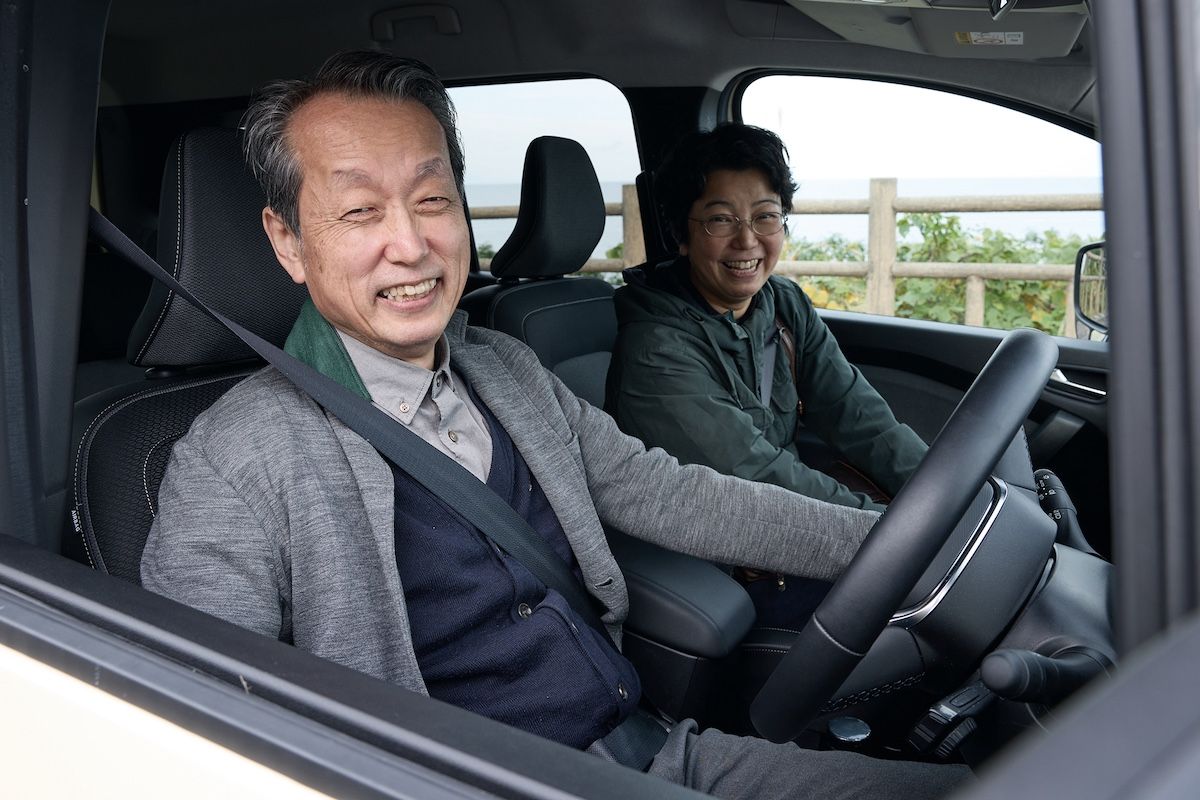

話を聞き終え、奥様とふたりで撮影場所まで案内してくれると言う林さんがドライブするカングーの後ろについて走りながら気づいたことがあった。

林さんはまるでジャズの即興演奏のようにマニュアルのカングーをドライブする。トルキーなディーゼルの低回転を上手く使い、コクコクとシフトアップしてリズミカルにグングン速度を上げてゆく。運転を楽しむ感じが後ろ姿に滲み出ているクルマを見るのは初めてだ。

↑乾漆食籠「夏の花」撮影/林暁

↑乾漆食籠「夏の花」撮影/林暁ご自宅を出る前にせっかくだからと作品を見せてもらったが、目の前に置かれた夏の花の食籠には、生命の力強さと神秘的な美しさが確かにあった。ひとつひとつの線を削るとき、林さんは美を創造する即興演奏を楽しんだに違いない。カーデザイナーがクレイモデルを削るとき、これ以上削ってはいけないと言う極限の美の領域があると言う。この食籠の夏の花は、その領域で美しく咲いていると思った。

そんなカタチをつくり出した人が、前をゆくカングーをまるで音楽を奏でるような感性で走らせている。見事な即興演奏だ。林さんはオモチャだというが、カングーは自由にプレイできる楽器なのかもしれない。誰もが思い思いに自由に楽しめる。それこそがカングー本来の姿だろう。

文=塩澤則浩 写真=望月浩彦(乾漆食籠「夏の花」撮影/林暁) 取材協力=ルノー金沢

◆ルノー・カングーの詳しい情報はこちら(ENGINE Web オリジナル)