ICE・HEV・PHEV・BEV・FCEVと聞いて、ピンとくる方もいれば、「何のこと?」となる方もいるだろう。これらのアルファベットは、いずれもクルマの原動機を意味する言葉だ。今回はクルマの原動機を示すアルファベットの意味を再確認するとともに、どの原動機を搭載するクルマを選べばいいのか解説する。

さまざまな呼称があるクルマの原動機

クルマの原動機を示すアルファベットには、主にICE・HEV・PHEV・BEV・FCEVがある。それぞれの原動機の意味は次のとおりだ。

ICE(内燃機関)

ICE(Internal Combustion Engine)は、内燃機関を意味している。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなど、一般的に“エンジン”と呼ばれている原動機がICEにあたる。

ICEは、軽自動車から高級車やスポーツカーまで、さまざまなクルマに搭載されており、この後に解説するHEVやPHEVは、内燃機関に別の原動機を組み合わせたパワーユニットを意味する場合が多い。

環境問題の観点から、ICEから電動車(HEVやPHEVなど)へシフトしていく流れがあるため、ピュアな内燃機関を搭載するクルマは希少な存在となっている。また、クルマの電動化に伴い、大排気量エンジンが次々と姿を消している。よって、V10エンジンやV12エンジンなどは、さらに貴重な存在になってしまった。

HEV(ハイブリッド)

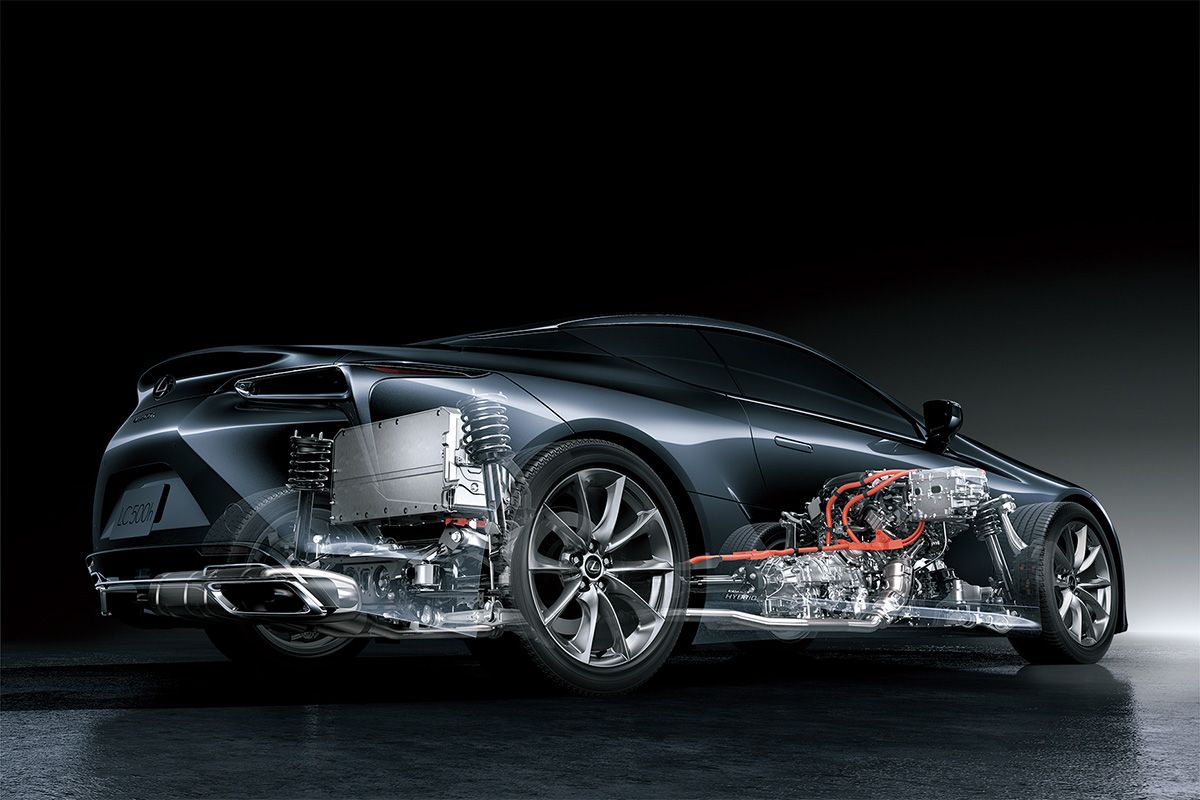

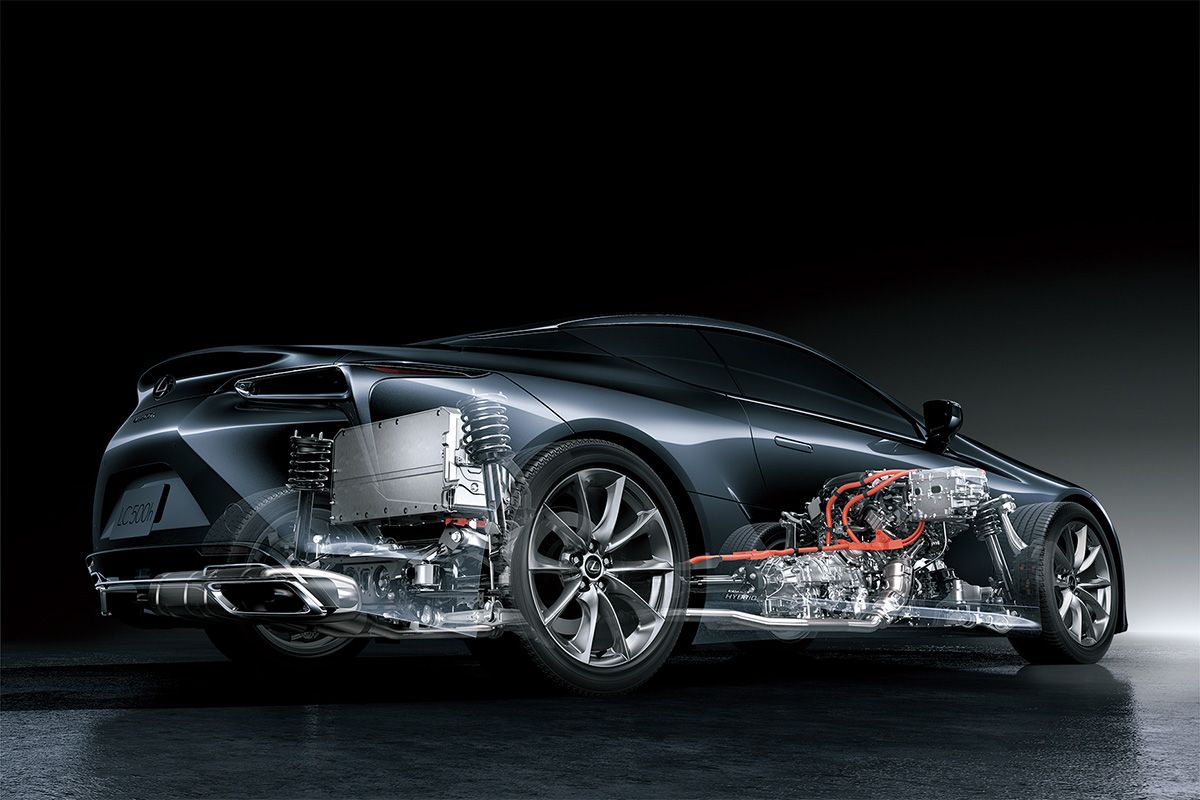

HEV(Hybrid Electric Vehicle)は、内燃機関とモーター駆動を組み合わせたクルマを指すことが多い。

ただ、もともと「Hybrid(ハイブリッド)」は、“異種のものを組み合わせてできたもの”を意味する言葉である。よって、必ずしもガソリンエンジン+モーターがハイブリッドではない。

電気モーターが組み合わされるのはガソリンエンジンのほかに、ディーゼルエンジンが組み合わされることもある。内燃機関に電気モーターを組み合わせる理由は、内燃機関(特にガソリンエンジン)の動き出しの動力(トルクが細い領域)を補い、加速性能と燃料消費率(燃費)を向上させるといった目的がある。

ハイブリッドシステムには、電気モーターと内燃機関を適切に使い分けるシステム(スプリット式)、内燃機関を発電機として使い電気モーターのみで走行するシステム(シリーズ式)、内燃機関主体でモーターが動力をサポートするシステム(パラレル式)など、さまざまなタイプがある。その他にも、12Vや48Vの電源を使い、内燃機関を軽くサポートする「MHEV(マイルドハイブリッドシステム)」もある。

HEVは、トヨタ プリウスを筆頭に、各自動車メーカーがさまざまな車種で展開している。近年では、欧州車も電気モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用したモデルが増えてきた。

PHEV(プラグインハイブリッド)

PHEV(Plug in Hybrid Electric Vehicle)は、HEVに装備されている駆動用バッテリーの容量を増やし、外部から充電できるようになっていることが特徴だ。外部から駆動用バッテリーを充電できるため、電気モーターで走行できる距離がHEVより長く、燃料の消費を抑えられるといったメリットがある。

また、PHEVは発電機付き蓄電池として使える場合もあるため、災害時などに給電したり、内燃機関で発電して電気を作り出したりすることも可能だ。災害大国である日本では、もしもの時のための備えの1つとしてPHEVを用意する場合もある。

BEV(電気自動車)

BEV(Battery Electric Vehicle)は、バッテリーに充電された電力で走行するクルマ、つまり電気自動車(ピュアEV)だ。走行中に環境を汚染する物質を排出しないという点(だけ)が注目され、環境にいいクルマとして普及した。

BEVは、バッテリーに充電された電力のみで走行するため、定期的に一定時間の充電が必要となる。充電時間は、内燃機関に燃料を入れる時間の倍以上、最低でも数十分かかることが大半だ。時間を有効に活用すれば充電時間が苦にならないが、急いでいるときや時間がないときは充電時間が長く感じる。

また、BEVは自宅で充電することで出先で充電する回数を抑えられるといったメリットがあるが、自宅に充電設備を設置できない場合はBEVのメリットを享受しにくいという点がデメリットだ。

BEVは、今後さまざまな改善によって進化する余地があるが、現時点では乗り手を選ぶクルマといえるだろう。ただ、瞬時に最大トルクを出せるという電気モーターならではの強烈な加速はBEVの大きな特徴でありメリットでもある。一度その力強さを体験すると内燃機関の加速が鈍く感じるほどだ。

今後、BEVの改善や進化が進み、内燃機関のような走りも楽しめるクルマになれば普及するかもしれないが、インフラも同時に増やす必要があるため、実現するためのハードルは高いと言えるだろう。

ちなみに、BEVはかつて「EV」と表記されることが多かったが、近年では「BEV」とするケースも増えている。

FCEV(燃料電池車)

FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)は、燃料電池車とも言われる水素を燃料としたクルマだ。タンクに充填された水素と酸素の反応によって電気を発生させ、モーターを駆動する仕組みとなっているため、高い環境性能を実現していることが特徴だ。

なお、水素をタンクに充填する時間は数分。BEVは最低でも数十分という時間がかかるのに対し、水素であれば内燃機関のクルマとほぼ同等の充填時間で済むこともポイントとなっている。ただし、水素ステーションの数が限られているため、近くに水素ステーションがない場合、FCEVに乗るのは難しいだろう。

ライフスタイルに合わせた原動機を選ぶのがポイント

自動車業界の転換期とも言われる現在は、さまざまな原動機のクルマが存在する。数ある原動機の中から、それぞれのライフスタイルに合ったクルマを選べるのは、今の時代だけかもしれない。

選択肢が多いのはいいことではあるが、選び方を間違えると後悔する可能性がある。よって、クルマを選ぶときは、クルマをどのような場面で、どのような目的で使うのか考えてから原動機を選ぶとよいだろう。

1つのクルマに複数の原動機が用意されている場合は、それぞれのライフスタイルにぴったりな原動機を選ぶのがポイントだ。

例えば、自宅に充電設備がない場合はICE・HEV・PHEV、自宅での充電が可能な場合はPHEVやBEV、長距離運転が多い場合はICE・HEVというように、クルマの使い方に合わせて原動機を選ぶとカーライフが充実するだろう。

文=齊藤優太(ENGINE編集部)

(ENGINE Webオリジナル)