トヨタは今回のテーマを『TO YOU』とした。日頃から掲げる『Mobility for ALL』よりスケール・ダウンしたように思えるフレーズだが、目指すものは変わらない。

自動織機からセンチュリー・クーペまで

『TO YOU』というテーマの原点は、ブース入り口に展示した自動織機。豊田佐吉が母の苦労を和らげるために開発を志したそれは、やがて世界のひとびとの負担を軽減することとなった。単数のYOUのためのモノづくりを続けた結果が、複数のYOUの助けにつながり、やがてfor ALLに近づくという、アプローチの再確認が『TO YOU』というわけだ。

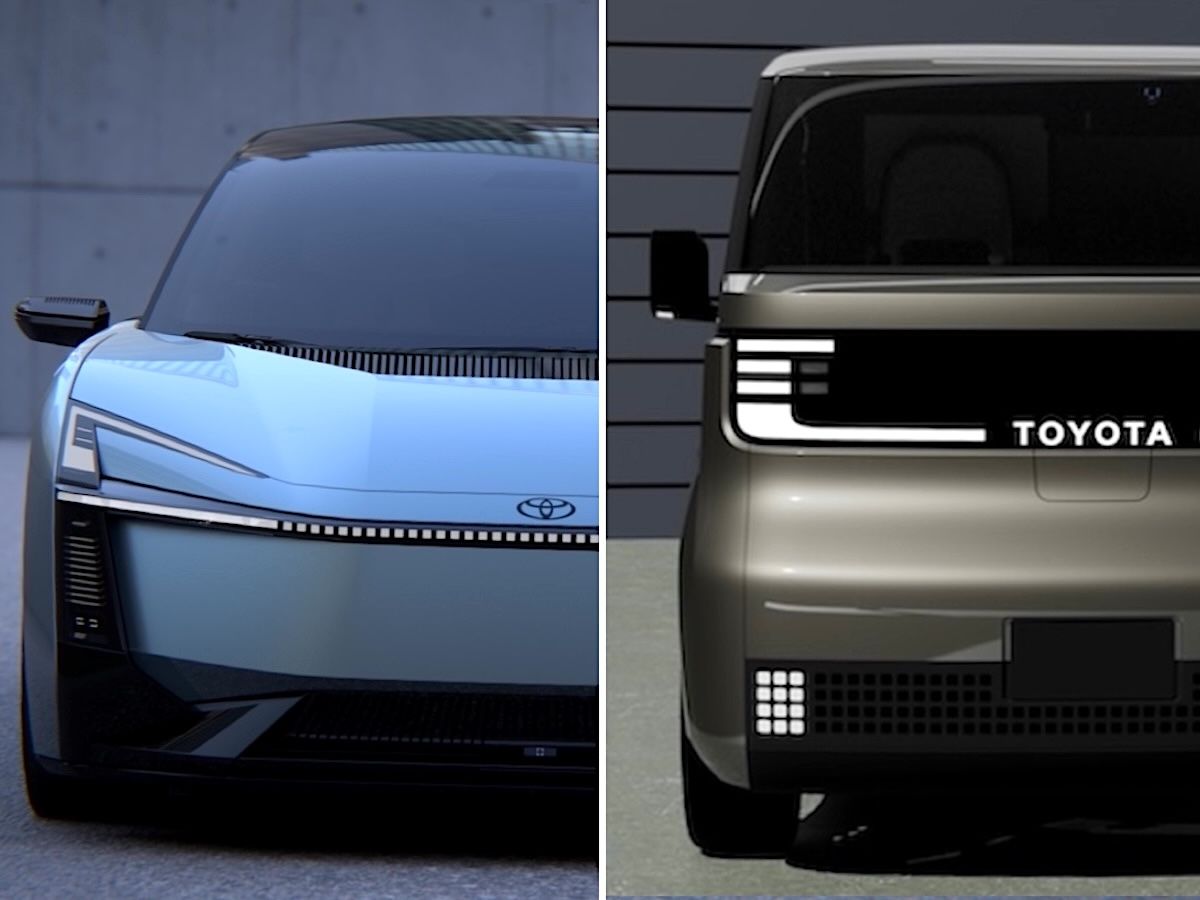

そうしたクルマづくりの象徴だと、佐藤恒治社長が語った「カローラ」は、次期モデルを示唆する斬新なルックスのコンセプト・カーが公開された。基本型ともいうべきセダン・タイプが展示されたが、歴代モデルがそうだったように、多様なバリエーションを展開するとしている。

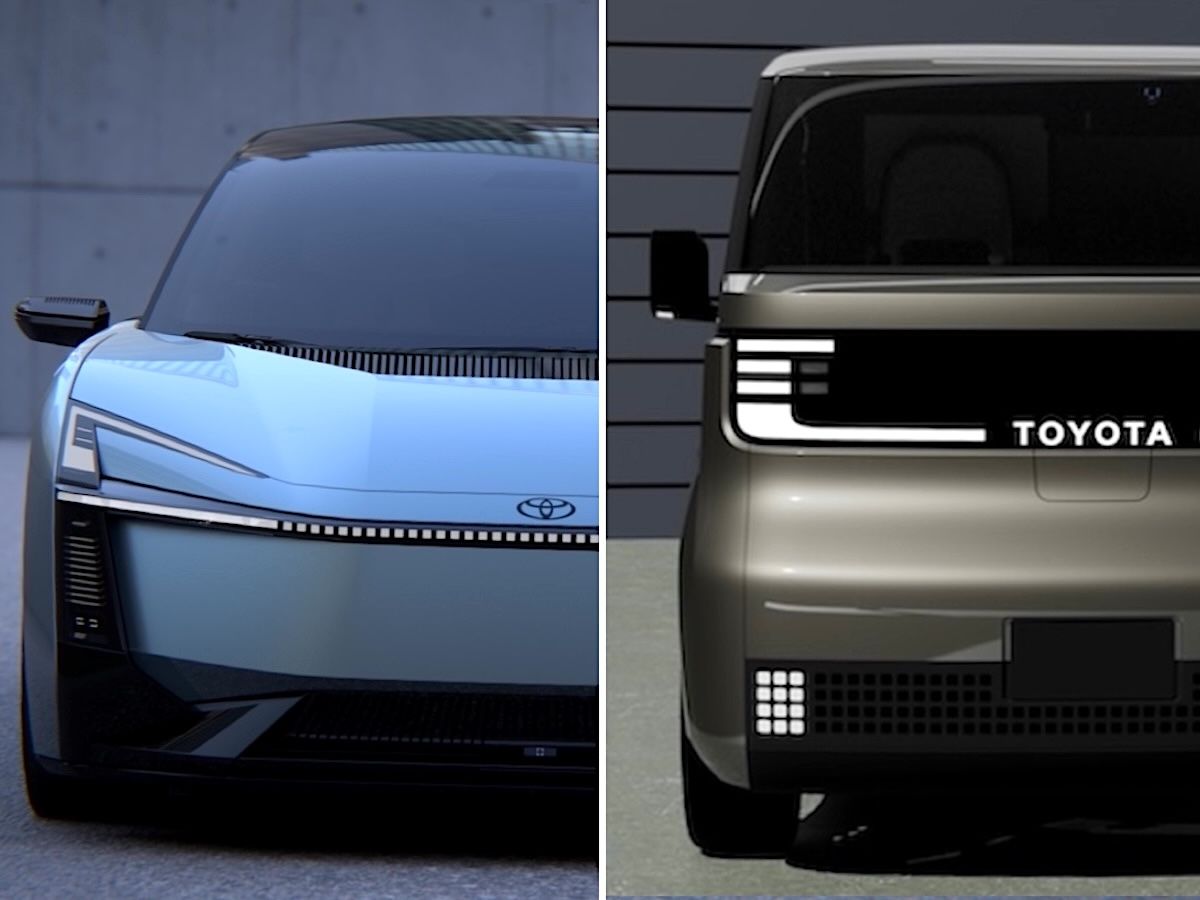

商用バンの今後を提案する、「カヨイバコ」シリーズもまた『TO YOU』を体現するクルマだ。ダイハツが担当する軽規格から次期ハイエースまで大小取り揃え、貨物や旅客のほかに移動診療車も提案。さらに運転装置は、スタンダードなペダル式から、手だけで操作できるネオステア、そして自動運転まで設定する。

そして、「カローラ」も「カヨイバコ」も電気自動車だけでなく、内燃エンジン車やハイブリッド/プラグイン・ハイブリッドも含めたラインナップを想定し、トヨタが掲げるマルチ・パスウェイを体現する。EVシフトが尚早だったことは証明されつつあるが、予想はできたことだ。それでも欧州の自動車業界が強引に押し進めたのは、ディーゼル・ゲート後の脱炭素化分野で完全に先行したトヨタのハイブリッドに対する排除運動という側面があったからだ。

それを受けてトヨタは2021年末、BEV戦略発表会を開催し、市販車と試作車を織り混ぜ16台ものBEVを公開。しかしそれは、EVシフトに追随するものではなく、多様な選択肢のひとつと位置付けられ、内燃エンジン車やハイブリッド、燃料電池車と、あらゆる可能性を排除しない多角戦略、すなわちマルチ・パスウェイに組み込まれたのである。

そこには、クルマを必要とするあらゆるひとを置き去りにしない、という理想がある。「カローラ」や「カヨイバコ」に見えるのは、ユーザーひとりひとりに寄り添うという決意だ。

さらに今回のJMS(ジャパン・モビリティ・ショー)2025で公開した「IMVオリジン」は、途上国向けモビリティの提案だが、あえて未完成のまま出荷する。現地に組み立てる仕事を生み、用途に合わせたカスタマイズの自由度を持たせるためだ。

その根底にあるのは、トヨタ自動車を創業した豊田喜一郎氏の理念。終戦からまもなく、日本自動車会議所の前身である自動車協議会を設立するにあたり、喜一郎氏は「民主主義自動車工業国家を建設し、平和日本の再建と世界文化に寄与したい」と述べたという。自社や自国の経済復興のためだけではない、平和な社会や文化の発展も見据えた自動車産業を志したのである。

そんな戦後日本人の誇りを、豊田章男会長は「ジャパン・プライド」と呼び、「それを背負って生まれたクルマがセンチュリーだ」と語る。また、そのエンブレムに刻まれた鳳凰は「世界が平和な時代にのみ姿を見せる伝説の鳥」なのだとも。

いま、世界情勢は平和とは言い難く、日本は失われた30年とうそぶく諦めムードが漂う。そんな時代にトヨタは、ジャパン・プライドと平和への祈りが込められたセンチュリーを、ブランドとして世界に発信する。章男会長は「これは、私自身の使命だと思いました」と、感極まったように震える声で宣言した。

「センチュリー」のクーペをはじめ、「カローラ」や「ハイエース」のコンセプト、期待の「ランドクルーザーFJ」など、クルマそのものを見るだけでも、奥まった南展示棟まで足を運ぶ甲斐は十分にある。しかし、それらの背景にあるストーリーにも思いを馳せてブース内を歩くと、一台一台がより心に残るものになるかもしれない。

なお、今回のJMSに「GR」ブランドの出展はなし。グッドウッドを走ったスーパースポーツはもちろん、注目の新エンジンやミドシップ・マシンなどの進展状況は、おそらく来年初の東京オートサロン2026で明らかになるだろう。

ただし、トヨタ・グループと同じ南展示棟4階の「トミカ」のブースにはGRスープラのGT4マシンが展示されているので、お見逃しなく。

文・写真=関 耕一郎 写真=上田純一郎(本誌)/トヨタ/ダイハツ

◆ジャパン・モビリティ・ショー2025最新情報はこちら!(ENGINE Webオリジナル)