フィアットの名車の数々を産んだダンテ・ジアコーサの生誕120年を記念し、ステランティスがトリノに置くクラシックカー・ミュージアムのヘリテージ・ハブで、象徴的なクルマたちが展示される。

あれもこれもジアコーサの作品だった!

ヘリテージ・ハブは、ミラフィオーリ工場の一角で2019年にオープン。かつてオフィチーナ81と呼ばれた工場をリノベーションして、展示スペースとしている。エントランスでは、期間限定で10台の企画展示を行うが、今回はこれがすべてジアコーサの代表作となる。

まずはフィアット500トポリーノ。1936年登場のコンパクトな実用車であり、経済性と万能性、低燃費と高い信頼性を併せ持った最初のイタリア車と言ってもいい存在。

愛称のトポリーノは小ネズミを意味し、小さなサイズに加え、フェンダーに乗ったヘッドライトを車内から見ると、誰もが知るネズミのキャラクターのような眺めだったことに由来するとか。展示車は、マイナーチェンジ版である1948年の500Bだ。

次がフィアット・カンパニョーラ。イタリア初の量産オフローダーで、登場は1951年。田舎で重宝されただけでなく、軍用車としても使用された。地中海ラリーとも呼ばれたアルジェ−ケープタウン・ラリーでも活躍。明らかにジープにインスパイアされたデザインだが、まさか60年以上を経て、フィアットとジープが同門になるとは、当時のジアコーサは想像もしなかっただろう。

600ムルティプラは、1956年に誕生したミニバンの先駆け。全長3mちょっとで6人乗りというパッケージは、革新的なものだった。後に1998年にはムルティプラの名を持つ独創的なMPVが生まれるなど、その後のこのジャンルに大きな影響を与えた。

そして翌1957年、トリノでヴェールを脱いだのがヌオーヴァ500だ。イタリアの戦後復興のシンボルであり、おそらくジアコーサのもっとも象徴的な作品だろう。1975年までに380万台が生産されたイタリアン・コンパクトの金字塔で、そのスタイリングは現代解釈されて今なお多くのひとびとを魅了し続けている。

500のバリエーションであるジャルディニエラは、1960年に生産開始。イタリア初の都市型ステーションワゴンと言える車で、ファミリー層から商売人や職人にまで愛用された。

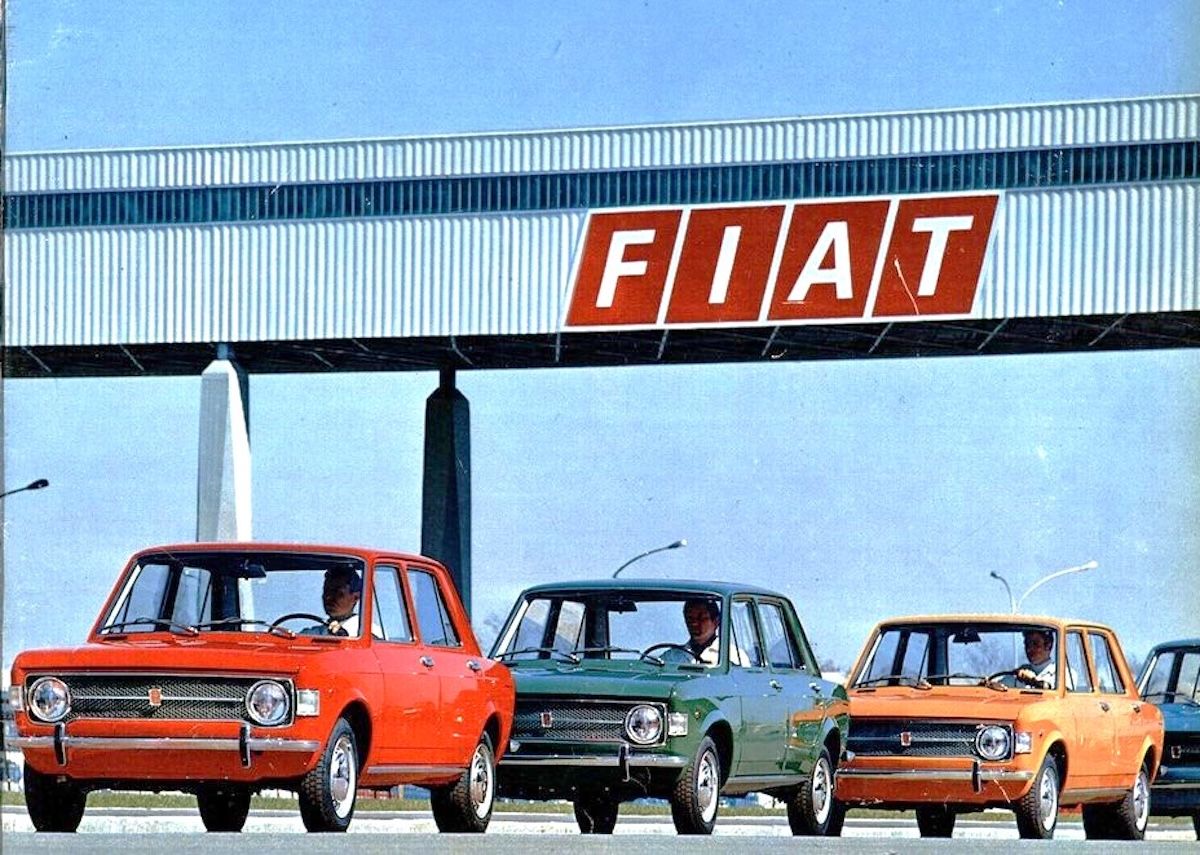

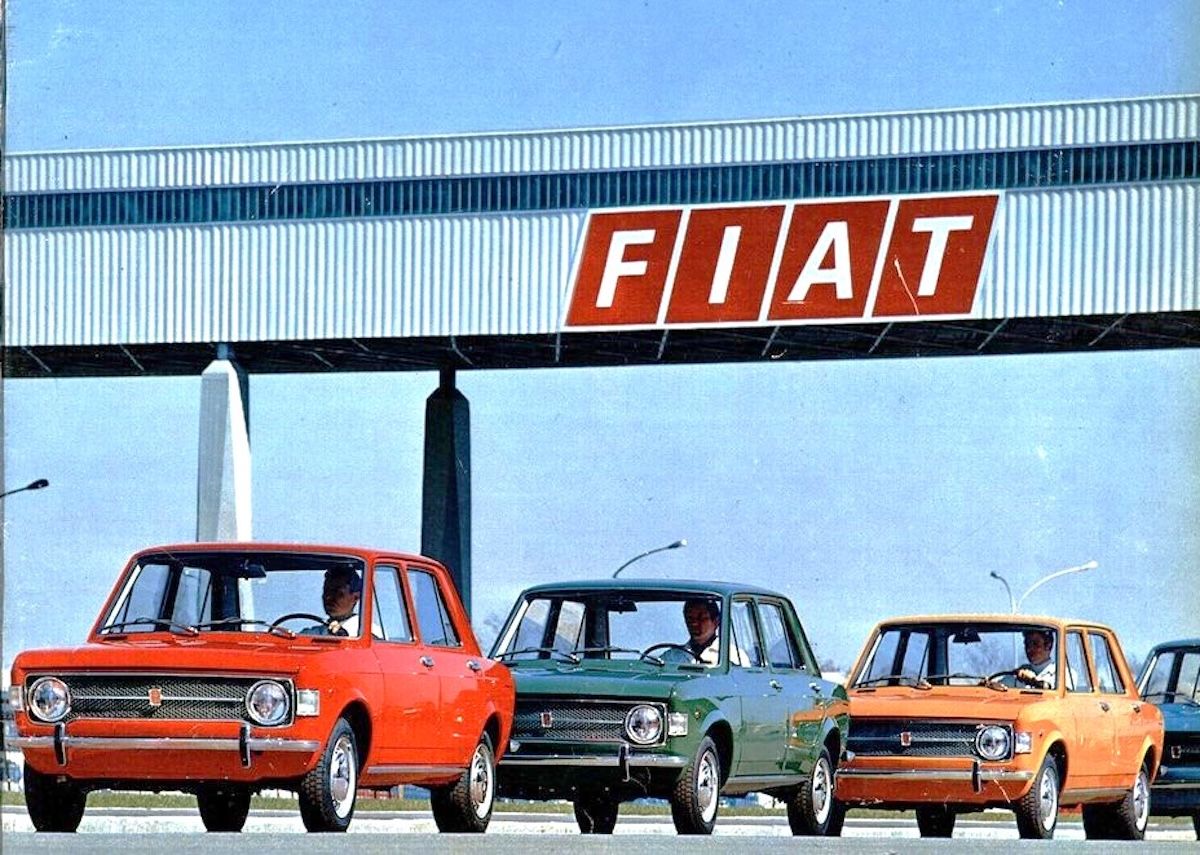

1966年にフィアットが発表したのが124。エレガンスと実用性が融合したセダンで、技術的な革新性とシンプルな構造、印象的なパフォーマンスのバランスが選定理由となり、1967年の欧州カー・オブ・ザ・イヤー(COTY)を受賞した。

1969年は当たり年で、3台が展示車両に選ばれた。まずはアウトビアンキA112。ミニに対抗する俊敏なコンパクトカーとして開発され、当時の若者を魅了した。

フィアット130は、ドイツ車を競合相手に想定した、野心的な高級フラッグシップ。当初は2.8リットル、のちに3.2リットルのV6を搭載し、1971年にはピニンファリーナが手がけたクーペも追加された。

そして、1970年の欧州COTY受賞車であるフィアット128。自動車史におけるもっとも革新的なクルマに数えられるのは、エンジン+トランスミッション横置きFFという、その後の前輪駆動の基礎を作った最初の量産車だから。このレイアウトはジアコーサ式とも呼ばれ、折に触れ彼の名をひとびとに思い起こさせる縁となっている。

もう1台が、1972年のフィアット126。ヌオーヴァ500の後継と期待されたコンパクト・カーで、原型は1968年にピオ・マンツィがデザインしたコンセプト・モデルのシティ・タクシー。フィアット最後のRRレイアウト車で、イタリアでは1980年にその座をパンダへ譲ったが、ポーランドでは2000年まで生産され、累計に460万台を数える。

1928年にフィアットへ入社し、1975年に職を辞したジアコーサの歴史は、まさしくフィアットの歴史と言えるもの。今年70周年を迎えるフィアット初のリアエンジン車、600もまた彼の作品だ。晩年は母校であるトリノ工科大学で、講師として後進を育成するとともに、フィアットの顧問も務め、1996年にこの世を去ったが、その功績が永遠に語り継がれるエンジニア/デザイナーのひとりであることは間違いない。

このジアコーサを偲ぶ展示は、9月半ばごろまで公開される予定だ。

文=関 耕一郎

(ENGINE Webオリジナル)