日本再上陸が棚上げになっているオペルだが、2025年はかつての人気モデルが50周年を迎える。それがアスコナBとマンタBだ。

実用的なのに、ラリー・カーとしても優秀

2017年にGMから当時のグループPSAへ売却され、現在はステランティスのブランドとなっているオペルは、電動化が進んでいる。

かつて日本でも販売されたCセグメントのアストラや、ヴィータの名で導入されたBセグメントのコルサなどにBEVモデルを設定するほか、シトロエン・アミのOEM版であるロックス・エレクトリックなど、EVのラインナップも多い。アストラには、高性能PHEVのGSeも設定している。

しかし50年前も、ユーザーがオペルに期待したのはベーシックで、快適さと最大限の効率を兼ね備えていることだったし、実際どれを選んでも、それを満足させるクルマが揃っていた。1975年夏に発売されたアスコナBとマンタBもそういうクルマだった。

8月に開催されたIAA、いわゆるフランクフルト・ショーでデビューしたこの2台のDセグメントは基本的なメカニズムを共有しつつ、キャラクターや購買層の異なる兄弟車で、アスコナは2ドアと4ドアのセダン、マンタは2ドア・クーペで、1977年に3ドアハッチバックが追加された。

Bというサフィックスから想像できるように、いずれも2代目となるモデルで、初代は1970年9月にマンタが、10月にアスコナが発表。日本でも輸入され、アスコナは1604という名称で販売された。

アスコナBは、初代のAに対して全長は約20cm伸び、全幅は4cm、ホイールベースは9cmほど拡大。広くなった室内には、全面に発泡材を使用し、振動吸収に優れ、強化したサイド・サポートが付いたバックレストを備える、快適なシートを設置。また、低くなったベルトラインと、およそ20%拡大したガラス面積が、開放感と心性を向上させている。

前面投影面積は拡大したが、空気抵抗は低減させ、燃費や静粛性を改善したアスコナB。シャシーはフロント周りを新開発し、走りと快適性を高めた。ホイールベースだけでなく、前後トレッドやスプリングのトラベルも拡大し、バランスの取れた安全なハンドリングを実現したこのBは、アスコナ最後の後輪駆動車となった。

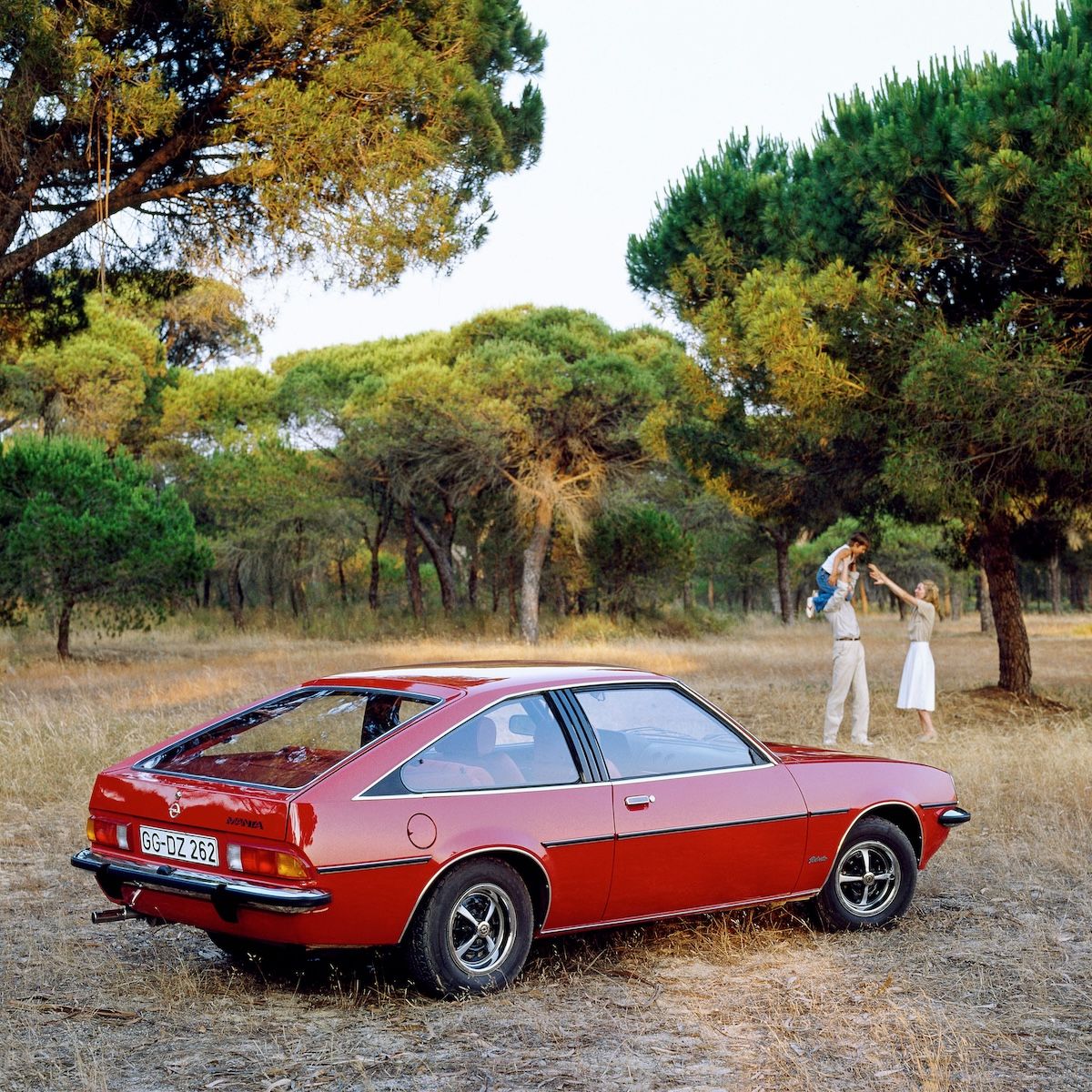

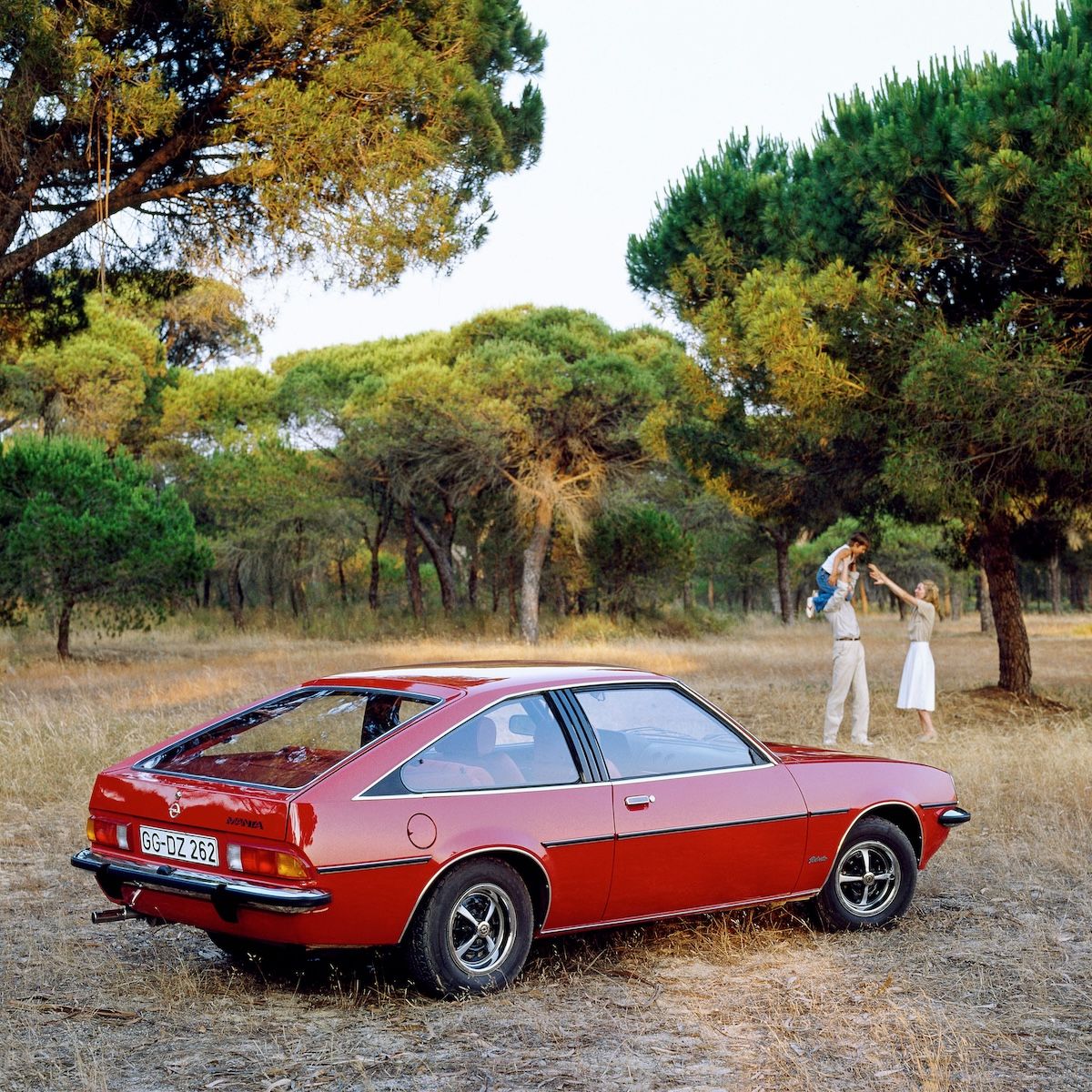

そのメカニズムを共用するマンタBは、当時のこのクラスでは珍しいスポーツ・クーペで、5人が乗れるスペースと優秀な経済性を持ちながら、パフォーマンスとハンドリングにも秀でていた。

フォルムはスリムで長さがあり、ボンネットは低く、ガラス・エリアは広く、ヘッドライトは四角くて大きい。ボディ統合型ロールバーが標準装備され、安全性も強化されていた。

これらのクルマの人気を高めたのが、モータースポーツでの活躍だ。1974年、かのワルター・ロールのドライブで、アスコナは欧州ラリー選手権を制し、その後も6つの国内選手権で勝利。

1979年には2.4リットルDOHCエンジンと5段ギアボックス、ディスク・ブレーキを搭載するアスコナ400が登場。これは最高出力を144psから260psまでパワー・アップしたラリー・カーで、ロールがWRCのドライバーズ王者を獲得した。

WRCの歴史でチャンピオンに輝いた後輪駆動車は、このアスコナ400グループ4以降出ていない。

マンタ400は1981年、ジュネーブ・ショーとIAAで公開された。この年にFFのバージョンCへ移行したアスコナに代わるモデルとして登場。

市販版はアスコナ400同様の最高出力144psだったが、競技用のフェーズIIIエンジンは280psに達し、1983年にドイツとフランスの国内ラリーを制覇している。

その後もマンタBは、1988年まで13年間生産され、オペルの歴代最長寿モデルとなった。空気抵抗係数は0.352と、当時のスポーツカーのいくつかさえ凌ぐ数字。この空力の追及を受け継いだ後継車種のカリブラは、1990年代をリードする0.26を実現し、空力世界王者とさえ呼ばれた。

いっぽう、いすゞ・アスカの兄弟車となった3代目のアスコナCは、1988年に後継車種のベクトラへその座を譲った。その後、カリブラは1997年に1代限りで姿を消し、ベクトラは3代続いたのちにインシグニアと名を変えたが、それも2代目が2022年に終了して、オペルのDセグメント級セダン系モデルは消滅した。

2006年に日本を撤退したオペルは、グループPSA時代の2020年に再導入計画を公表したが、その後は延期ののち凍結状態となっている。このまま、日本では過去のブランドとなってしまうのか。それとも、新たな動きがあるのだろうか。

文=関 耕一郎

(ENGINE Webオリジナル)