英ロンドンの南西およそ100km、ウェスト・サセックス州にあるアナログ・オートモビル・リミテッドは、初代「ロータス・エリーゼ」をベースとする「VHPK」を発表した。

その名の由来はベリー・ハイ・パワー“Kシリーズ”か?

同社は1995年9月のフランクフルト・モーターショーで登場し、生誕30周年を迎えた初代エリーゼの、主に内外装やメカニズムのレストレーションを行う企業だ。

エリーゼのエンジンとギアボックスを再構築し、200馬力の最高出力とクロス・レシオの5段MTを与え、オリジナルのフィロソフィーを損なわない、いわばリ・クリエイト・モデルともいうべき「アナログ・オートモビル・スーパー・スポーツ」を手がけることでよく知られている。

VHPKはこのスーパー・スポーツに続く第2弾だ。なお余談だが、第3弾として、なんと車高が引き上げられたオフロード仕立てのモディファイド初代エリーゼ「TERRA」も公式サイトにはその姿を現している。

VHPKという名の由来は公表されていないようだが、これは「340R」などに搭載された1.8リットル4気筒のローバー製Kシリーズ・エンジンのバージョンの1つであるVHPD(Very High Power Derivative)をもじったものではないかと予想される。つまりベリー・ハイ・パワー“Kシリーズ”だ。

可変バルブ・タイミング機構などを用いず、純メカニカル・チューンが施されており、排気量の拡大や各種鍛造部品の採用によって、最高出力と最大トルクはオリジナルの177馬力からなんと250馬力オーバーにまで引き上げられている。

アナログ・オートモビルVHPKのアルミ・バスタブのシャシーはオリジナルをそのまま使用するようだが、それを覆う外皮はフル・カーボン化。さらに超軽量のカーボン・ホイールとカーボン・セラミック・ブレーキといった具合に炭素繊維強化樹脂部品を多用することで、車両重量600kgを実現している。

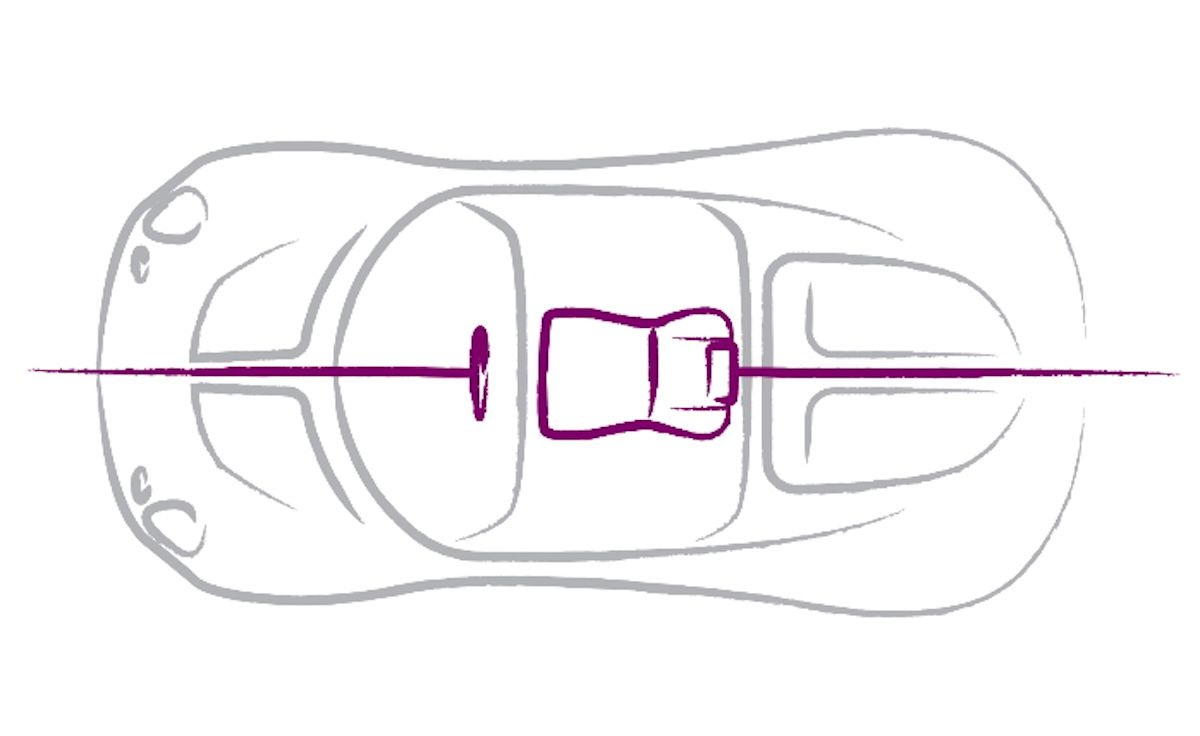

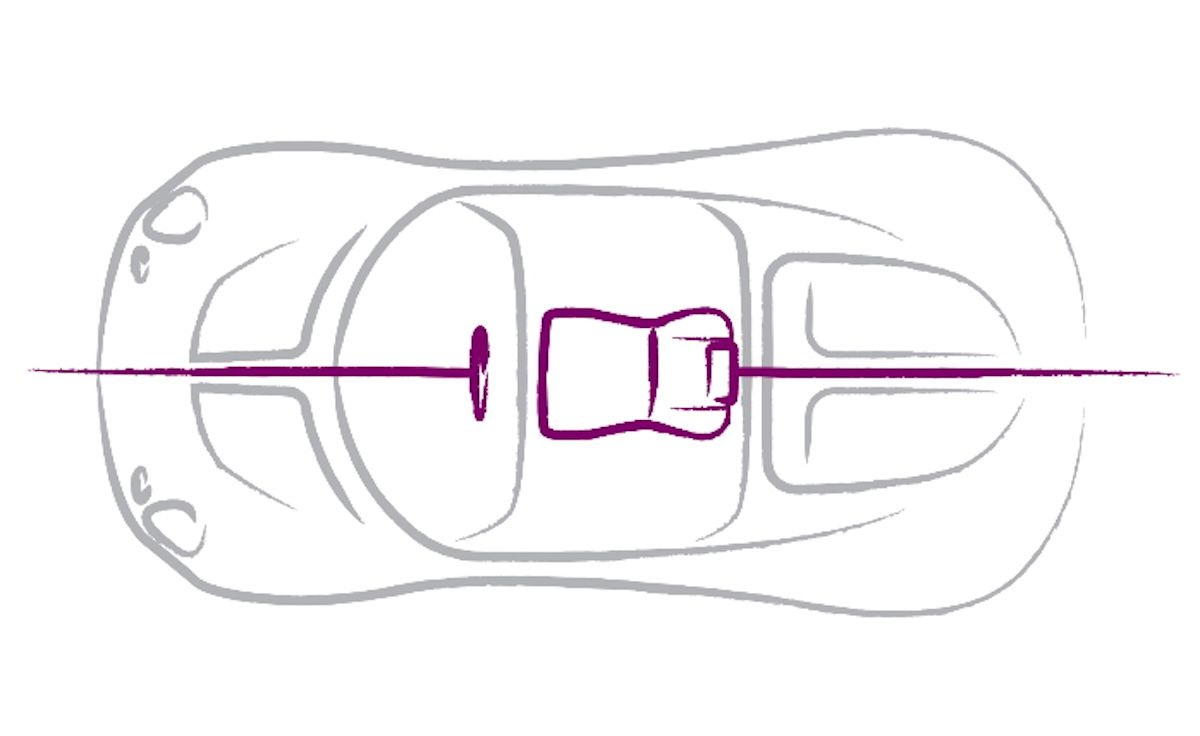

この軽量化の一端を担っているのがシート・レイアウトだ。VHPKの座席は車体中央に配置されたドライビング・シートのみ。

これはかつて2000年4月より開催されたワンメイク・レース、オートバイテル・ロータス・チャンピオン・シップ用の競技車両「ロータス・モータースポーツ・エリーゼ」からインスパイアされたものだ。初代エリーゼ以降のアルミ・バスタブ・モデルは、基本的に車体の中央にほんの薄いセンター・コンソールとサイド・ブレーキが配置されているだけだったので、シート配置の変更はさほど難しくない。

インテリアの写真は公開されていないが、VHPKもモータースポーツ・エリーゼ同様に、専用のインストゥルメント・パネルと配置を変更したサイド・ブレーキを採用していることだろう。公式サイトには『特注のカーボン・インテリアとドライバー中心の緻密なレイアウト』とあるので、ペダル・レイアウトなどもオリジナル・エリーゼに比べ、さらに改善されていることも予想できる。

なお、モータースポーツ・エリーゼのデビュー戦となった2000年4月9日、戦いの場となった英ブランズ・ハッチ・サーキットでは、サプライズとしてロータスから初代の「エキシージ」が発表されている。モータースポーツ・エリーゼの公道バージョンであり、これぞエリーゼの一つ上のポジションを担うモデル、という意図が込められていた。そしてエキシージはエリーゼとともに、20年以上にもなる長い歴史を刻んでいくことになる。

ロータスとは直接関係ない、のだが……

さらにアナログ・オートモビル・リミテッドが公開した数枚のVHPKの写真からは、蓮のマークに代わるアナログ・オートモビル・リミテッドのオリジナル・エンブレムや、LEDのヘッドライト、そしてボディ各部のカーボンが見受けられる。

VHPKを手がける同社は、初代ロータス・エリーゼのレストアとリ・イマジネーションを行う企業であり、自分たちはあくまでロータスとは直接関係はない、と公式サイトで明言している。アナログ・オートモビル・リミテッドとロータスの関係は、いわばシンガーとポルシェなどと同じといえるだろう。

VHPKは、35台が生産される予定だ。ある程度現存数の多い初代エリーゼゆえに、こうしたとびっきり走りを楽しめるモディフィケーション・モデルを一定数造り出すことは可能なのだろう。これまで彼らが手がけてきたスーパー・スポーツの存在も含め、昨今のこうした動きは、初代エリーゼを所有するいちオーナーとして、とてもうれしく思う。

だが登場から30年を経て、もう2度と産まれることのないライトウェイト・スポーツカーの傑作が、こうした企業が手がけることで、オリジナルの姿からやや遠いところへ行ってしまうと考えると、なんとも複雑な心境になる。

ウクライナ侵攻やアメリカの関税問題などによって電動化戦略が右往左往しているロータス本体に、オリジナル・エリーゼの真のリ・クリエイトを願いたいところだが、これは叶わぬ思いとなりそうだ。

文=上田純一郎(本誌)

(ENGINE Webオリジナル)