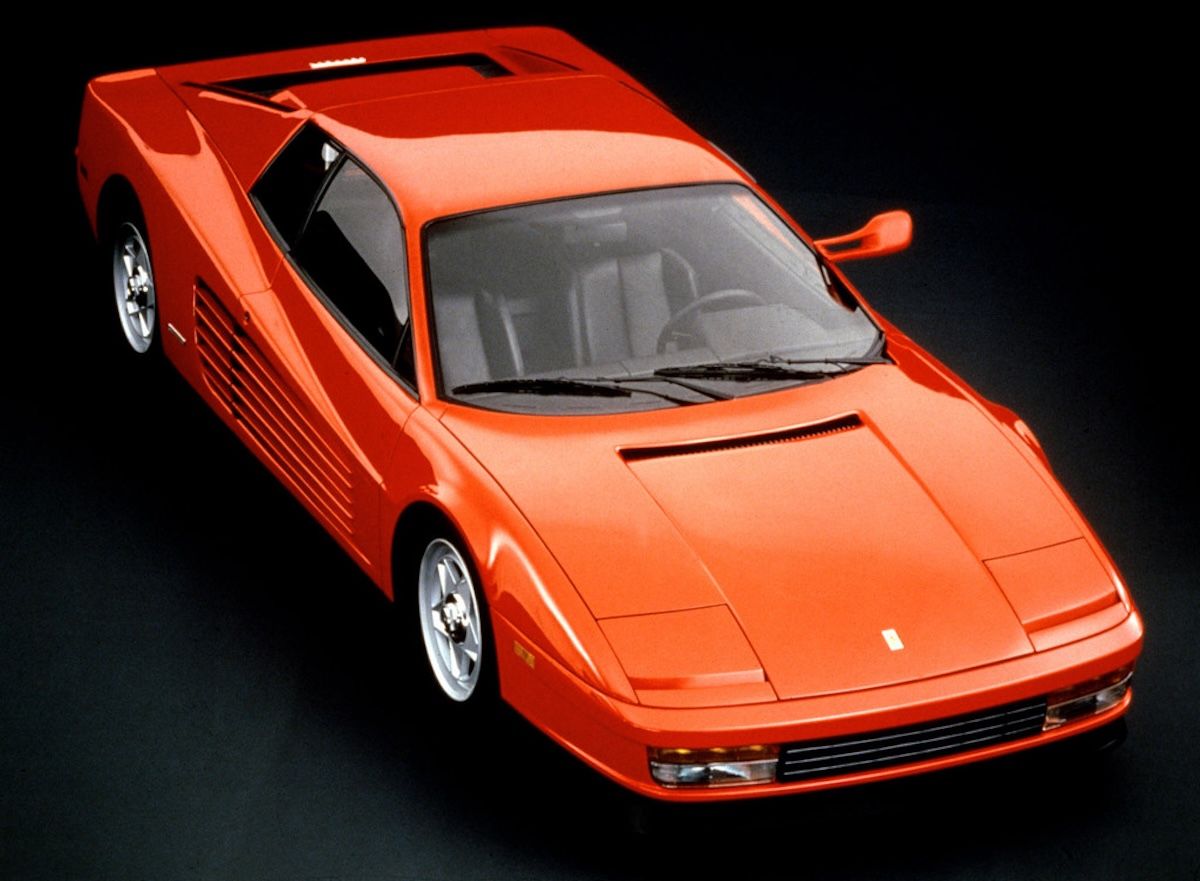

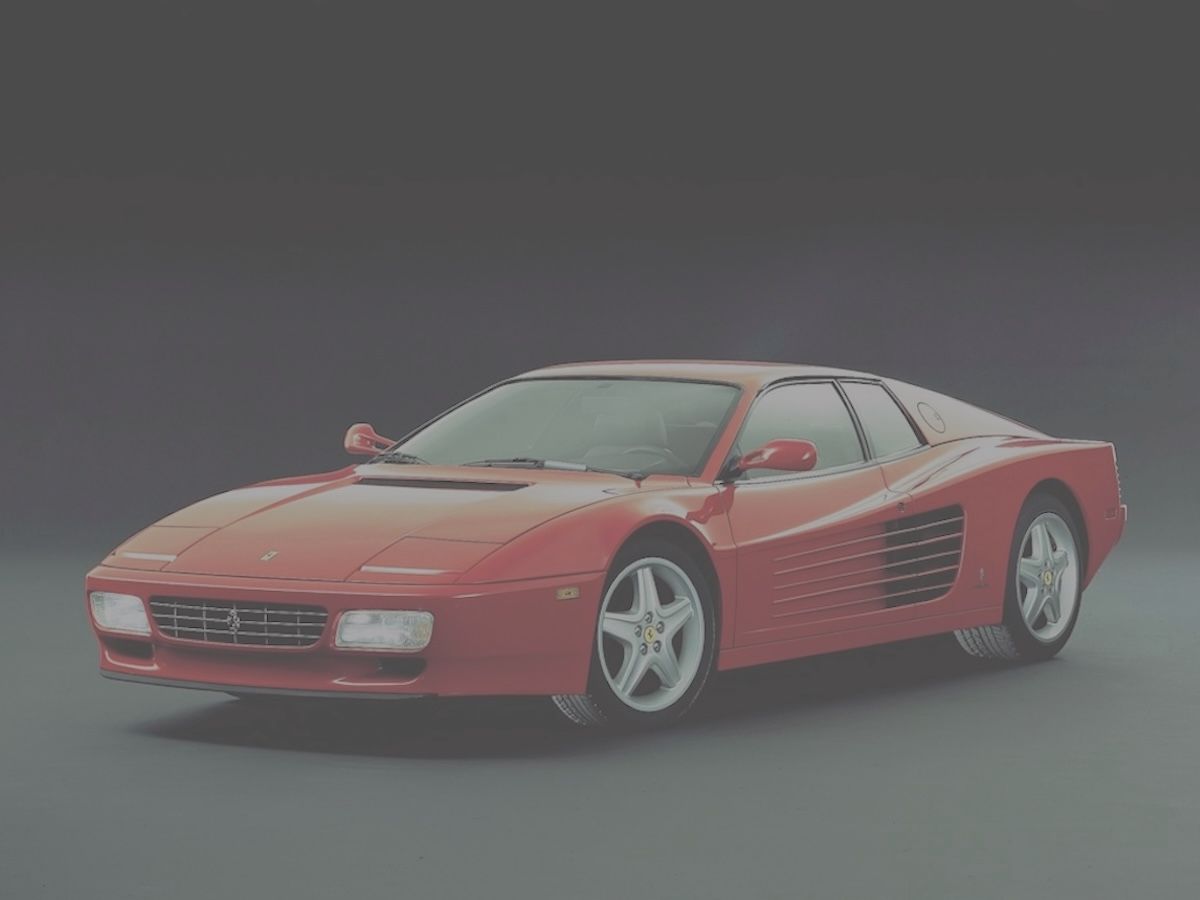

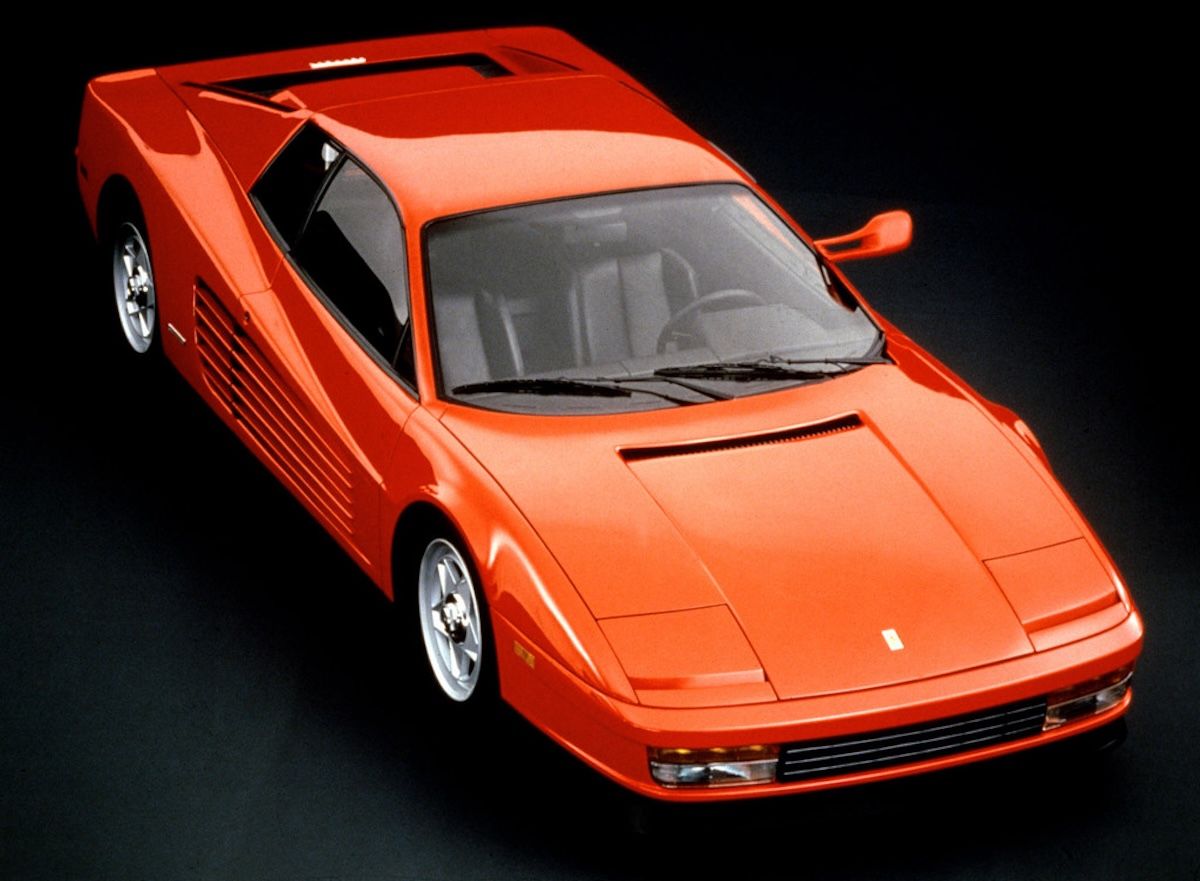

新しい「フェラーリ849テスタロッサ」の登場に、いろいろな思うところがあるひとは多かったはず。おそらくその名を聞いて多くのクルマ好きの頭に浮かぶのは、1984年に登場し、一時いわばバブルの象徴でもあった、サイド・フィンが特徴的なV12搭載のあの先代「テスタロッサ」だったはずだからだ。新型がモーターのアシストがあるとはいえV8搭載なのはいかがなものか。ピニンファリーナが手がけた先代に較べてあの斬新なスタイリングはどうなのか……。モータージャーナリストにして様々なスーパーカーの所有経験を持ち、先代テスタロッサのオーナーでもある西川 淳は「512TR」にはじめて乗った日のことを思い出しながら、先代はもっと賛否両論だった、と振り返る。

初めて乗る512TRで遭遇したのは……

リクルートの社員だった私は、子供の頃からの憧れだったフェラーリになんとか乗ってみたい一心でカーセンサー編集部への異動を願い出た。1991年のことだ。叶うと“フェラーリに乗ってみる”という企画ばかりを提出した。中古車の販促媒体でメインは国産車だったけれど、当時十数台の掲載があった中古のフェラーリに対しても販促の責任を編集部は負うはず、それに高級中古ガイシャのニーズは今後一層高くなる、というのが理屈だった(今ではフェラーリの掲載台数も1500台ある!)。

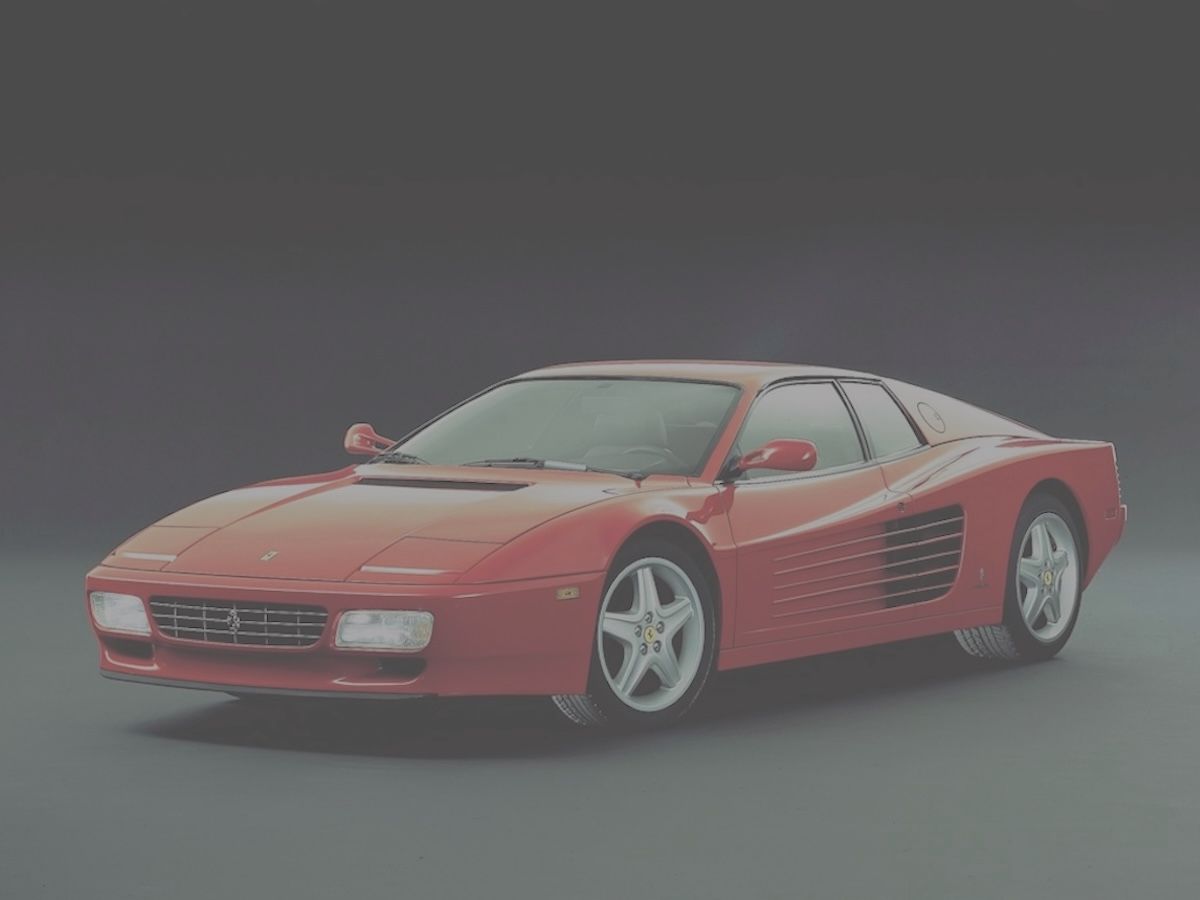

企画が通って初めて乗った跳ね馬が当時のフラッグシップ、512TR、テスタロッサの進化版だった。

ハンドル中央の黄色い跳ね馬マークに心底感動したという話は別にして、思い出深いエピソードがある。

芦ノ湖スカイラインだっただろうか。512TRを撮影していると、見慣れぬ小さな赤いスポーツカーがやってきた。乗っていたのは日本フェラーリ界の重鎮で、当時出版社を経営されていたSさんだった。

ギョーカイの有名人だが初対面だ。名刺交換したのちSさんが言い放った言葉を今でも鮮明に覚えている。

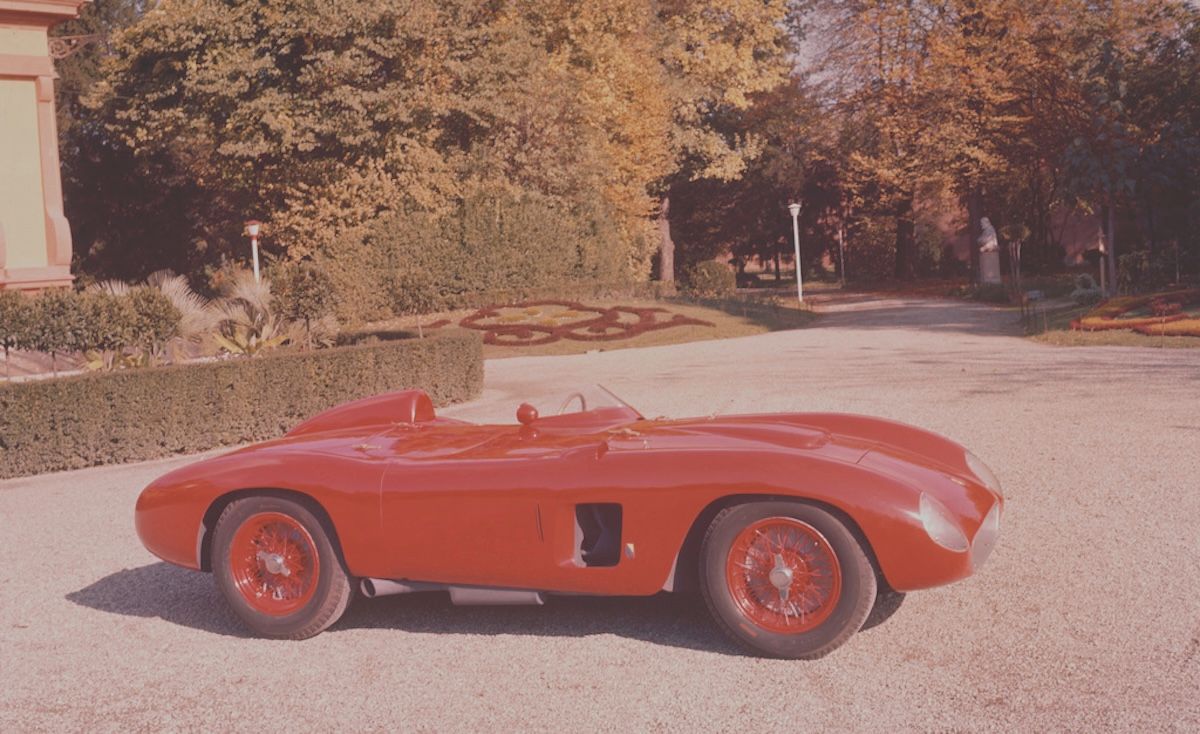

「西川くん。これが本当のテスタ・ロッサなんですよ」

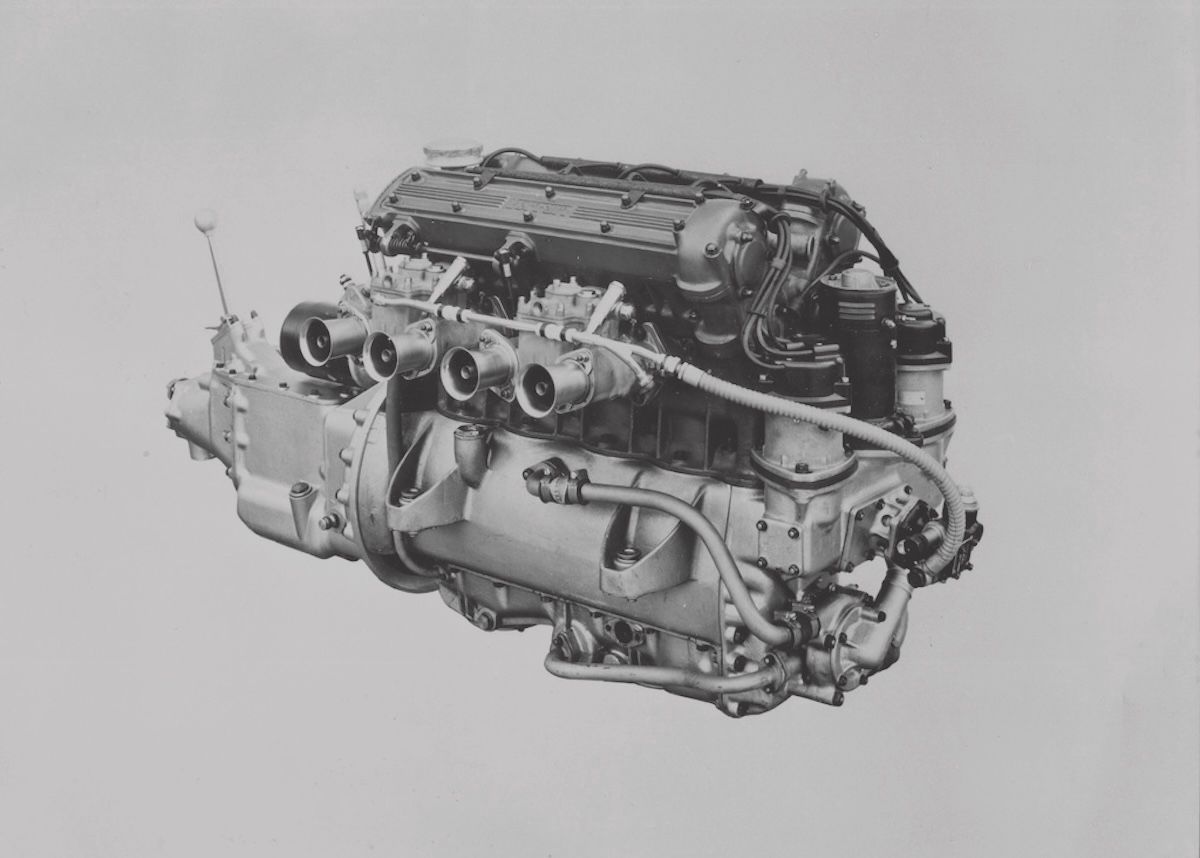

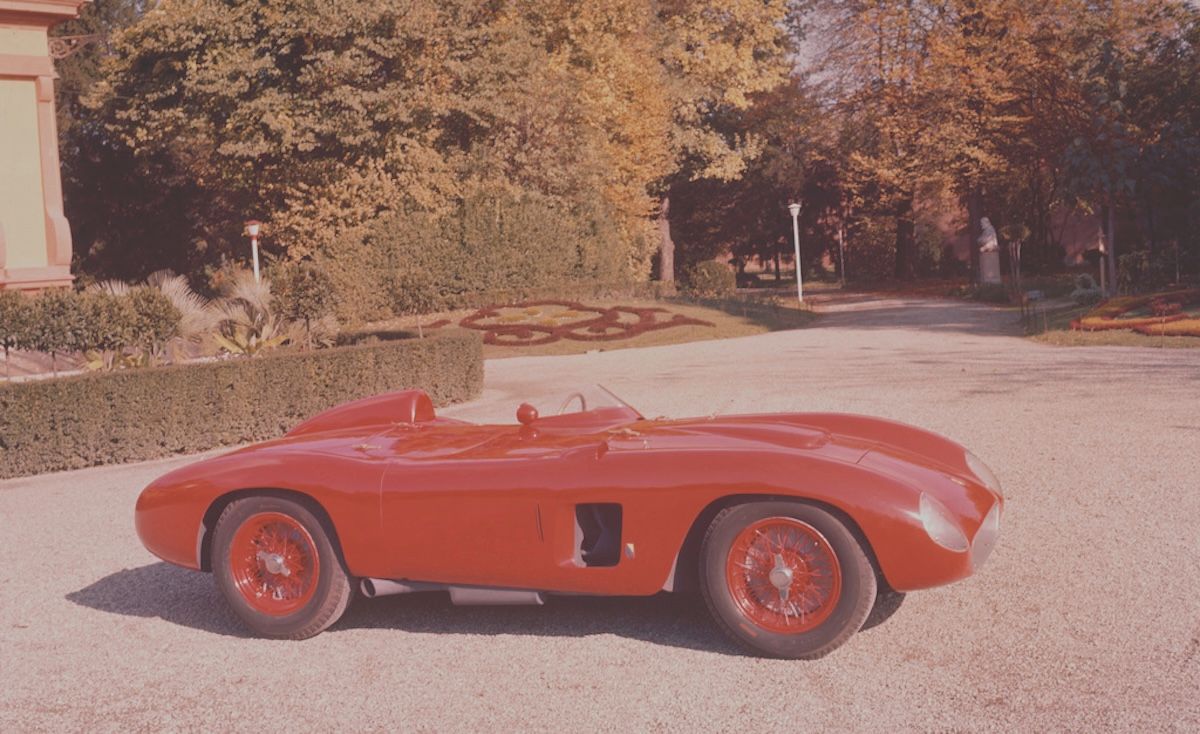

そう、彼が乗って現れた赤いクルマは「500TR」。2リッター4気筒を積み、初めて“TR”=テスタ・ロッサを名乗ったレーシング・フェラーリであった。

ちなみに1950年代のレーシング・カーはロード・カーと兼用が常で、たいていナンバーを取得できた。

本当のテスタ・ロッサ。バブルの残香いまだ漂うあの頃、テスタロッサと聞いて512TRの前期モデル以外に何を想像できたであろう。

「250テスタ・ロッサ」の存在を知ってはいたけれど、それでも思い出すのは目の前にある512とおなじサイド・フィンのあの姿。ましてや500TRなんて……。

41年前も賛否両論だった

1984年、テスタロッサの名が華々しく復活した際、すでにフェラーリをよく知るエンスーたちは250テスタ・ロッサとのあまりの違いに驚愕したに違いない。当然、賛否両論噴出した。

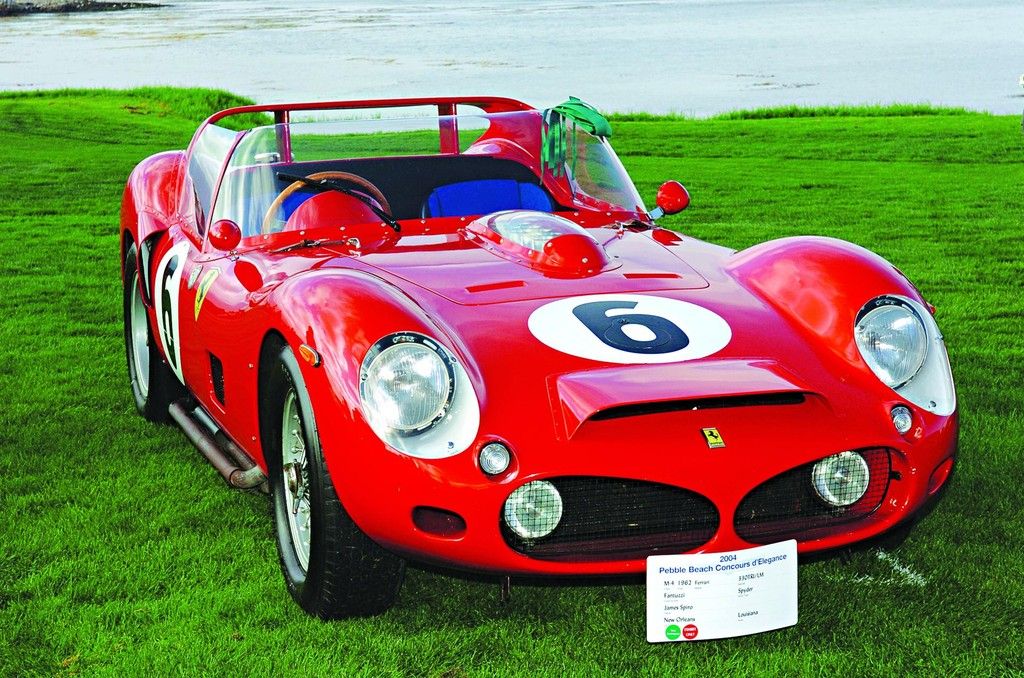

250と言えばV12のフロント・ミドでほぼレーシング・カーだった。1957年に「初号機(#0666TR)」が登場し、翌年から生産されたポンツーン・フェンダーのスカリエッティ製「初期型TR58」が最も有名なカタチとなって現在に至っている(何なら666号もポンツーン・デザインに載せ替えられている)。

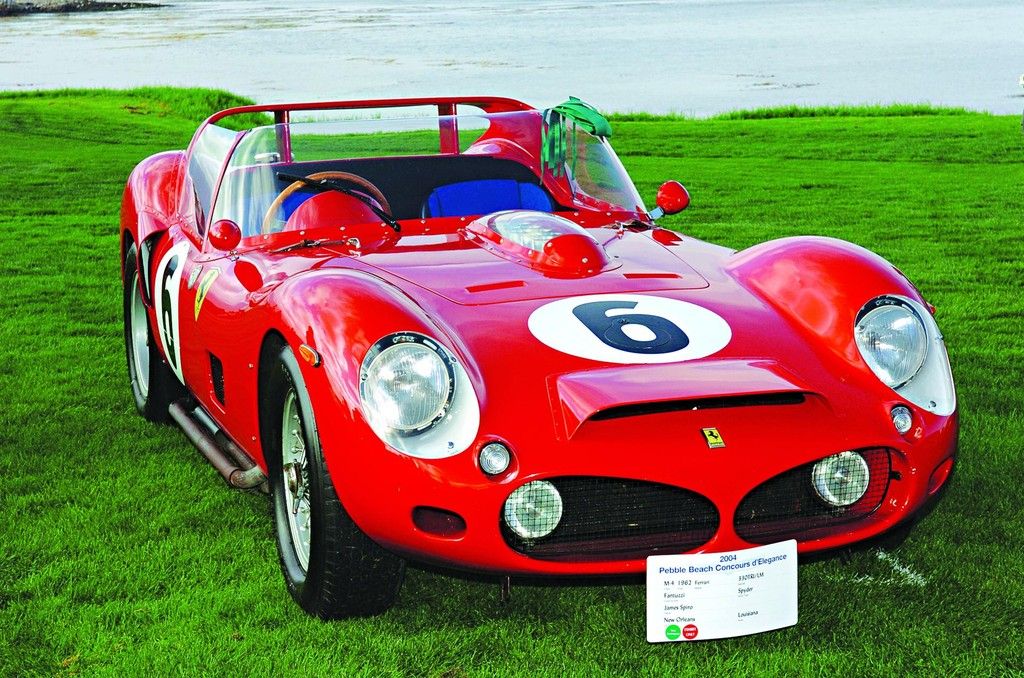

1959年以降はピニンファリーナ・デザイン&ファントゥッチ製ボディが主流となり、最後となった1962年の「330TRI/LM」はル・マン優勝も果たした。

この330TRIはレースでクラッシュしたのにGTクーペ・ボディへと換装され、のちにアメリカ在住の日本人が所有していたこともある。彼はのちにそれを250LMと交換しニューヨークで乗り回していたらしい。330TRIそのものは最も価値のあるとされるLM時代に戻されている。

250TRの生産台数はわずかに30台前後。ちなみにポンツーン・フェンダーの初期型250TR、現在の価値はおそらく60億円以上(40ミリオン$以上)だ。

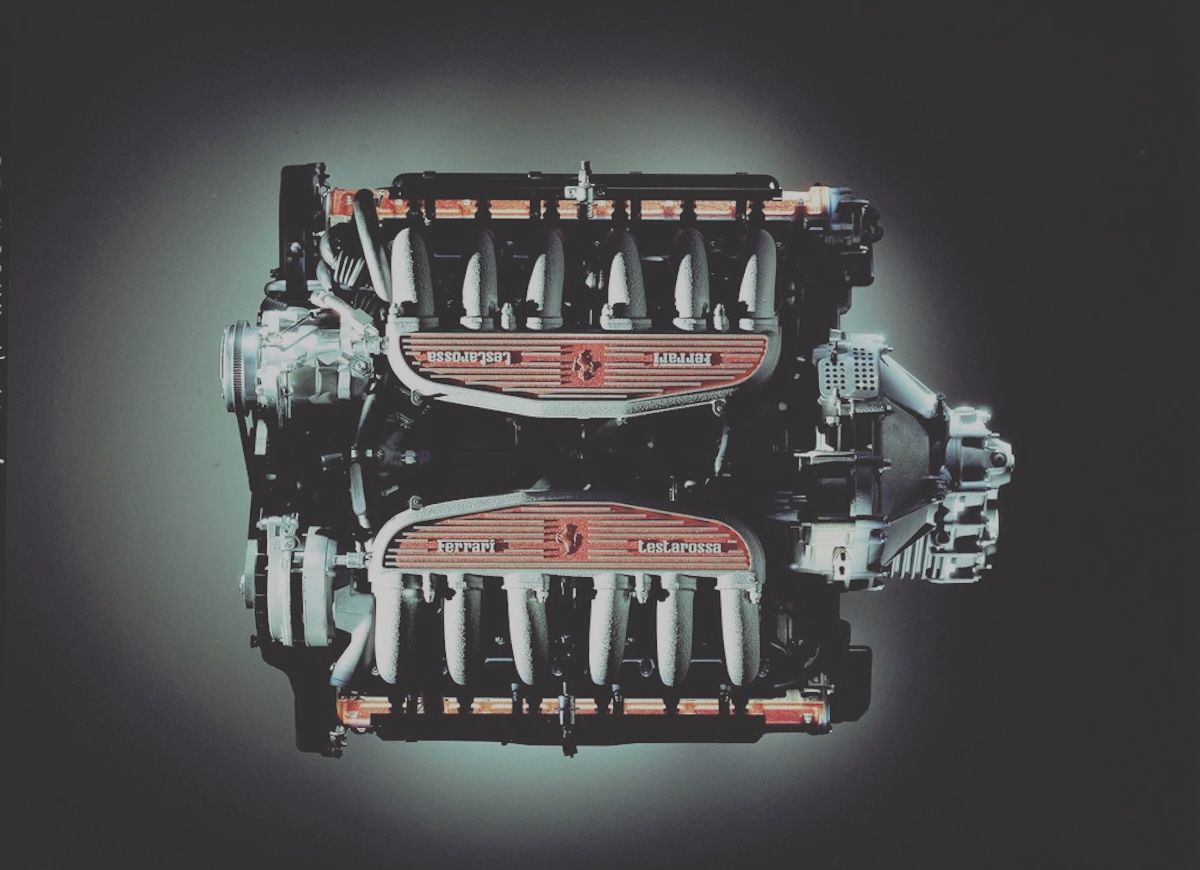

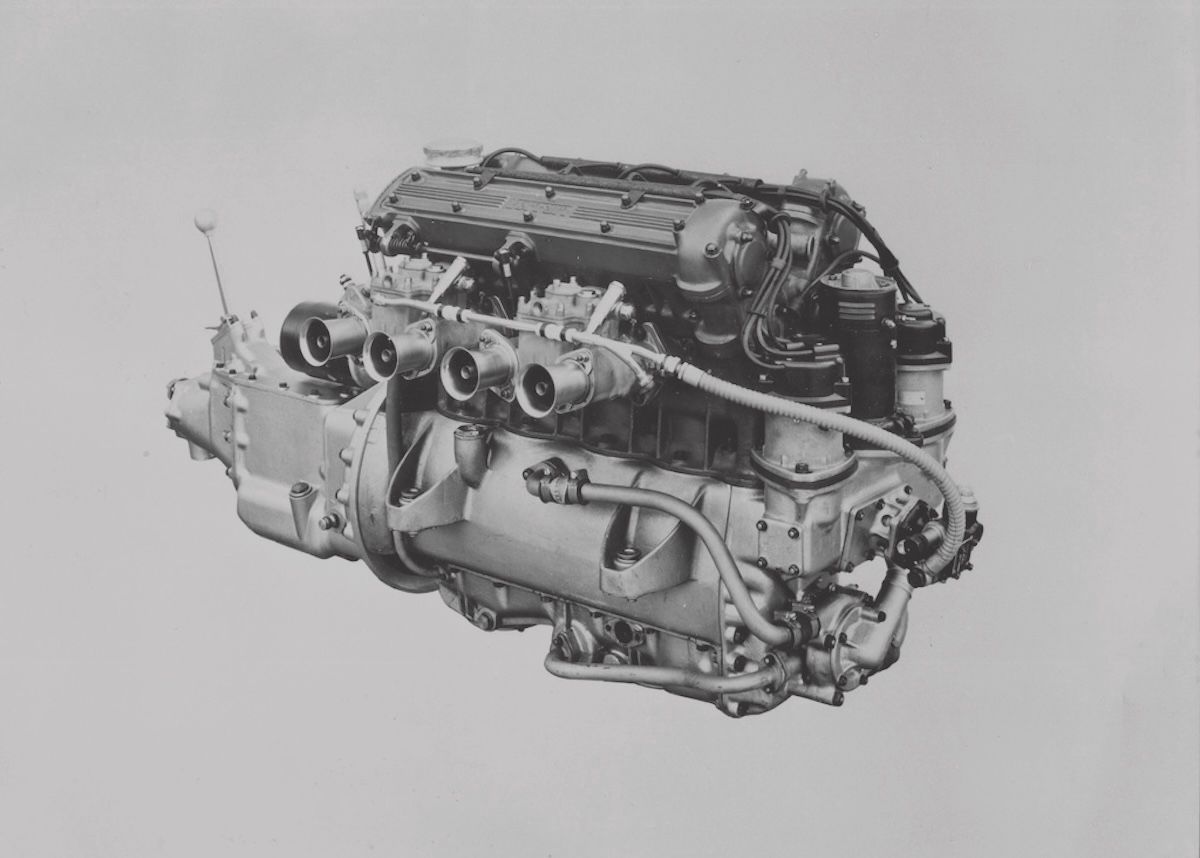

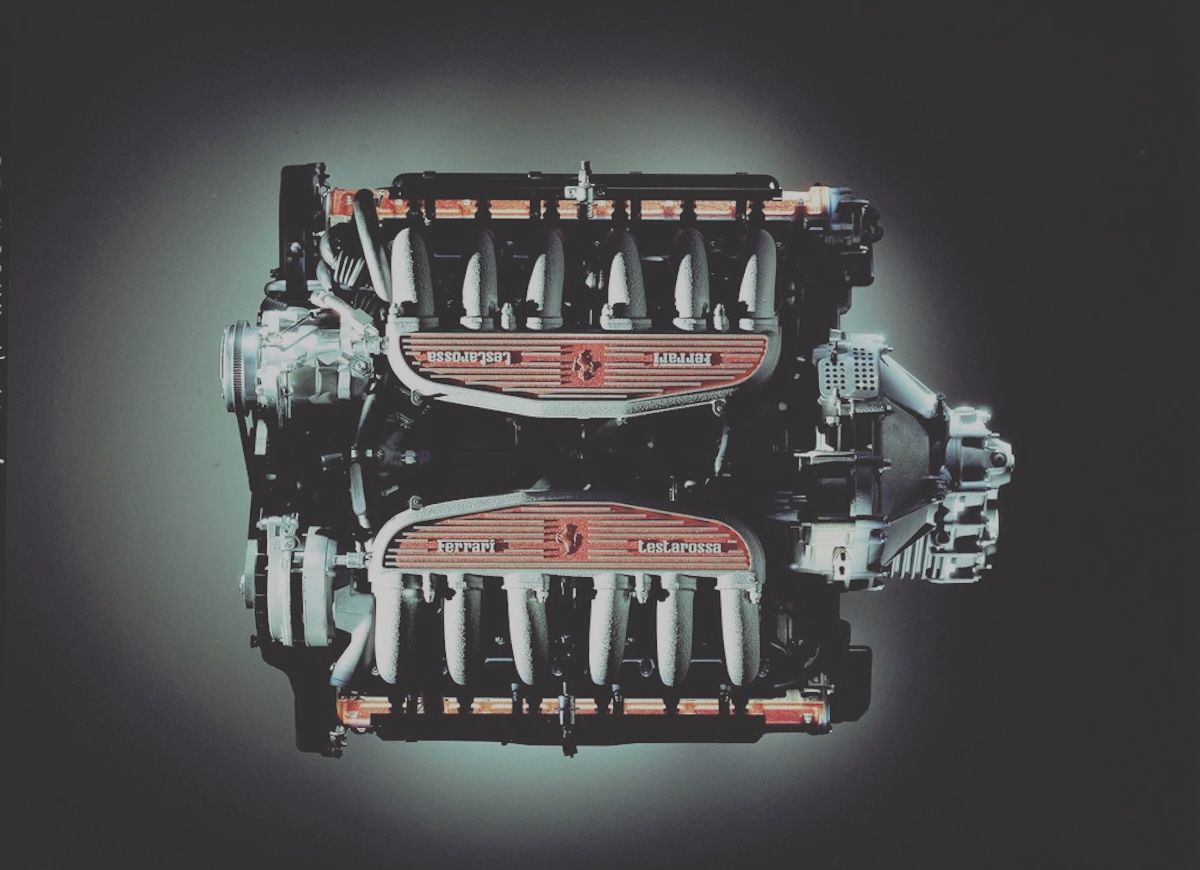

1984年デビューのテスタロッサは1974年以来のフラッグシップ・モデルだった「BB(ベルリネッタ・ボクサー)」の進化版であった。リア・アクスル上にはBBと同様に180度まで広げられたV12を積んでいた(BB時代には黒かったカム・カバーはもちろん赤く塗られていた)。つまり基本的なパワートレーン構成は、ラジエターを前から横に移したこと以外、ほとんど同じであったのだ。「SF90」と849テスタロッサとの関係と同じように……。

1980年代当時、テスタロッサ再来に非を唱えたマニアの多くは、スタイルやレイアウトの違いよりもむしろ精神的な意味、つまりテスタ・ロッサ=赤い頭とはフェラーリにおける高性能エンジンの証であるという故事を“覆す”ものだと思ったのかもしれない。BB由来の180度V12は、もちろん性能は著しく向上していたけれども、それはあくまでもグランド・ツーリング・カーの領域での話だったのだから。

それゆえだろうか。GT的で見た目が派手でとにかく一般ウケしバブルの象徴ともなった“新テスタロッサ”に対し、批判的だったマニアはその後すぐに誕生したエンツォ最後の肝煎モデル、「F40」に狂喜乱舞したことを忘れてはならない。

テスタロッサは12気筒であり、F40はV8ツイン・ターボであった。そして全身にたぎるレーシング・スピリット。フェラーリが必ずしも12気筒エンジン必須ではないことを証明し、その後現在へと至る非12気筒リア・ミド・スポーツカーの精神的支柱となったのだった。もっともF40はさらにバブルを象徴するモデルになっていったのだが、それはさておき。

一時は500万円以下で買えたテスタロッサ

バブル崩壊とともに、テスタロッサの価値はひとたび暴落してしまう。12気筒モデルとしては大ヒット作だったがゆえに、生産台数も7000台を超えていた。

同系統スタイルの512TR(2280台)と「F512M(もはやテスタロッサとは言わないが501台)」を加えれば1万台近い。後者はそれでも数が少ないとされ価値を保ったが、テスタロッサは一時期500万円を切っていた。1990年代終わりから2000年代初めにかけての頃だ。

私はその頃、1991年式の黒メタ中アカを一度手に入れているが、600万円くらいだったと記憶している。「365BB」のレストアが遅々として進まず、セットアッパーで手に入れた。

そんな前期モデルのテスタロッサもこのところのネオ・クラシック・ブームで価値を上げており、特に初期型のワン・ミラー(モノスペッキオ)&センター・ホイール・モデルの評価は高い。

実は数年前に10万km走った初期型を手に入れてレストアにかけ、今クラシケ申請中なのだが、新型モデルの名がテスタロッサと知って“小躍り(再注目される!)”したのは内緒のハナシ……。

時代(=レギュレーション)に合致させつつ世界最高のエンジンを

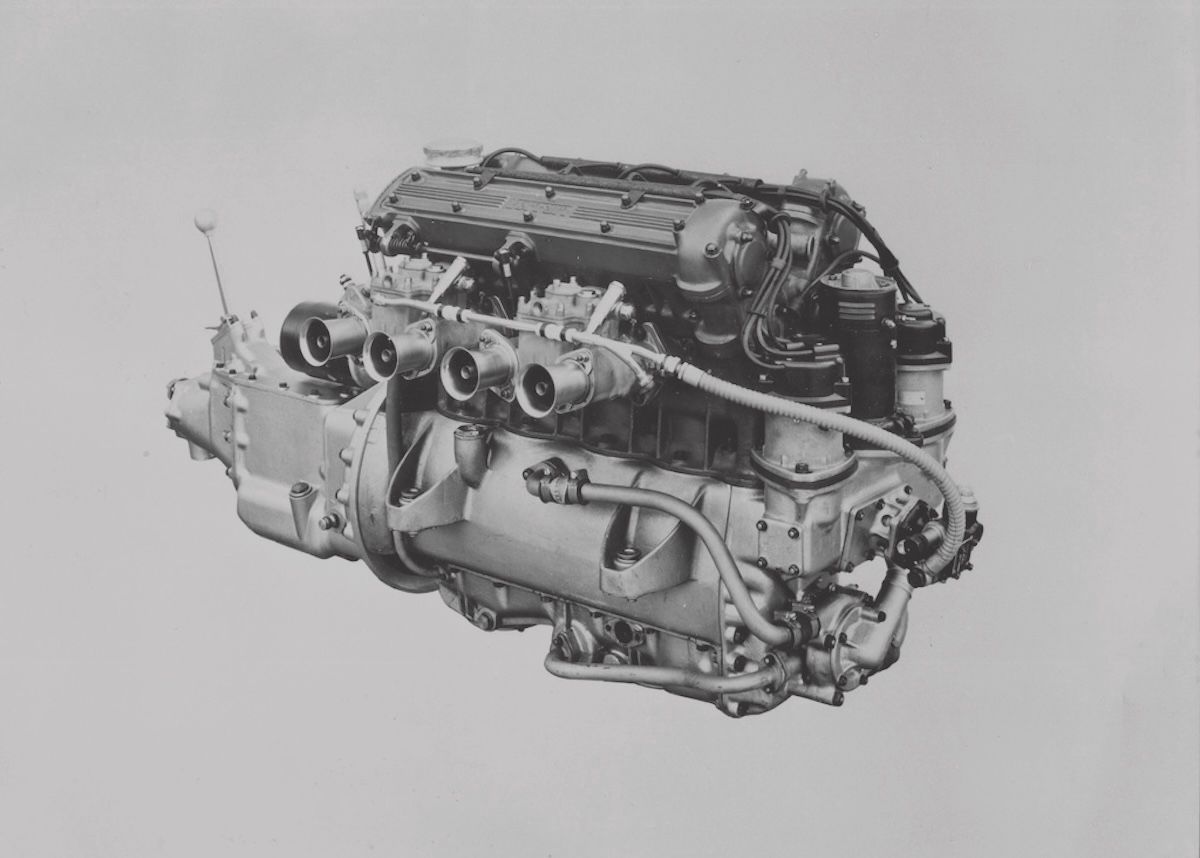

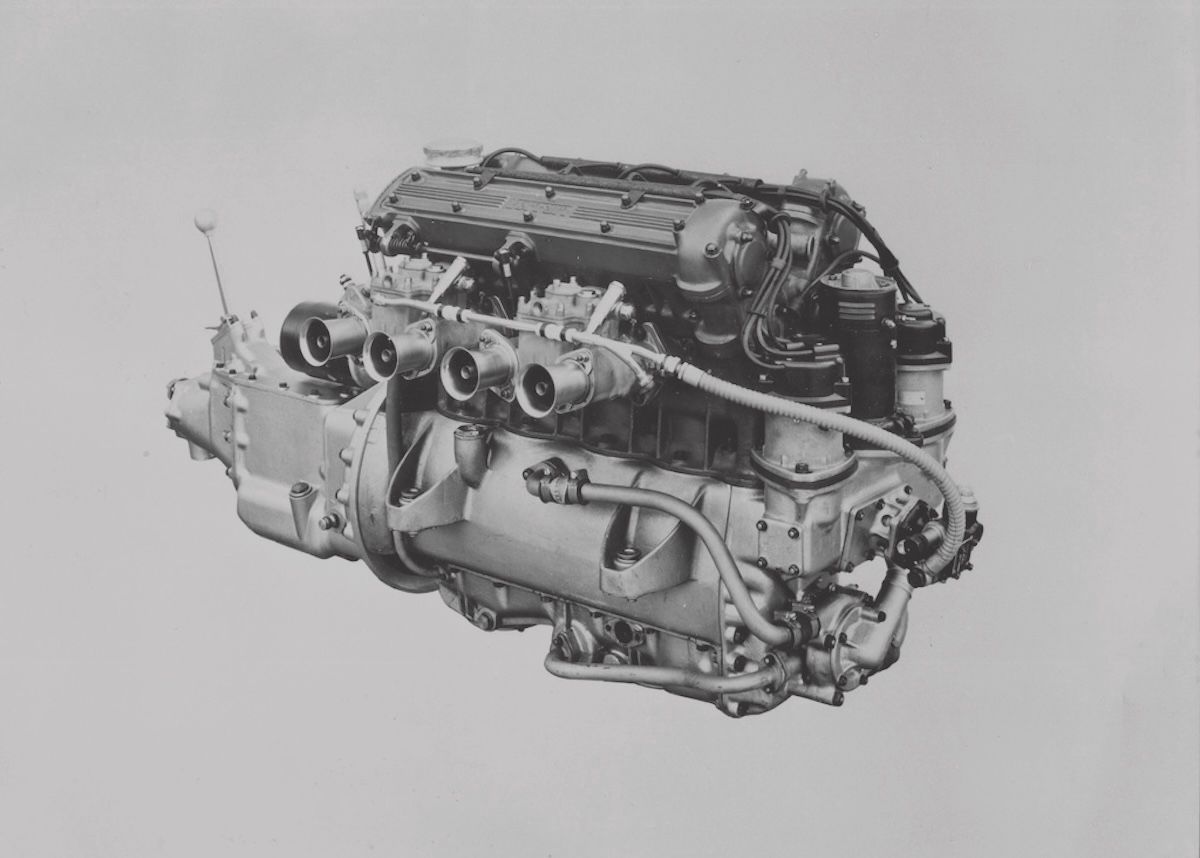

その昔、メカニックが特に高性能なエンジンを区別するためヘッド・カバーを余った塗料を使って赤く塗った。

赤い頭の始まりだ。その後、1956年に登場したレーシング・モデルに初めてその名をオフィシャルに使うことになる。それが500TRだった。

フェラーリの心臓部というと12気筒があまりにも有名で、それ以外を認めないという風潮さえあるけれども、実際にはフェラーリほど多くのエンジンを自社で設計し生産してきたメーカーは他にない。

V12やV8はもとより、初代テスタ・ロッサの直4、ディーノで有名なV6、さらにはレーシング専用ユニットながら直6やV10も生産している。最適解を求めるに貪欲なマラネッロは2気筒や3気筒にさえ取り組んだことがある。

要するにそれは時代(=レギュレーション)に合致させつつ世界最高のエンジンを作るという彼らのレゾンデートルそのものであり、矜持でもあった。6や8や12といった数字はあくまでも手段であり、理想のためには2でも3でも4でも利用するという姿勢こそがマラネッロの哲学というものであろう。

もちろん、レーシングの世界はともかく、ステータス性を伴うロードカー分野では記号性も重要だ。それゆえ彼らは12気筒を決して諦めてはいない。その一方で、0気筒、すなわちフル電動にさえ挑戦しようとしている。エンジンを積むか否かさえも、世界最高のパフォーマンス・カーを作るというマラネッロの大義の元では“小さな議論”であるに違いない。

テスタロッサは時代の節目に現れる。2025年に新しいテスタロッサを目撃できたことにまずは祝杯をあげようではないか。テスタロッサに乾杯! もちろん、中身はランブルスコ(エンツォが愛した発泡性赤ワイン)で。

文=西川 淳

(ENGINE Webオリジナル)